Imagine uma proposta de pesquisa de um tratamento de pacientes com COVID-19 envolvendo astrologia quântica. De acordo com os preceitos desta “atualização” do milenar oráculo, a astrologia só funciona para quem conhece o próprio mapa astral. Assim, pessoas internadas com a doença teriam seus mapas imediatamente feitos e interpretados por um profissional especializado, que indicaria então as atitudes necessárias para um desfecho favorável de seu caso. O objetivo do estudo é identificar a taxa de acerto dos prognósticos da astrologia quântica e sua capacidade de induzir ações transformadoras nos pacientes, tudo pago com meio milhão de reais em dinheiro público.

Agora, saiba que hospitais de 22 estados e do Distrito Federal enfrentam escassez de medicamentos usados para tratar doentes graves de COVID-19. Com os estoques de sedativos, anestésicos e bloqueadores musculares em baixa, eles podem ser obrigados a recusar pacientes necessitando intubação, ou ficarem impedidos de realizar o procedimento nos já internados, num problema que se arrasta desde maio. Enquanto isso, prévia do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) da União para 2021, a ser apresentado ao Congresso até o fim deste mês, prevê um corte quase pela metade dos recursos destinados ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) na comparação com este ano, além de uma redução de R$ 4,2 bilhões nos repasses para o Ministério da Educação, o que deverá resultar numa queda de R$ 1,43 bilhão nas verbas destinadas às universidades e institutos federais de ensino, entre os principais polos de pesquisas científicas e produção de conhecimento do país.

Diante disso, qual o sentido de gastar meio milhão de reais na confecção de mapas astrais para vítimas de COVID-19? Qual é a plausibilidade de a astrologia quântica trazer algum benefício no tratamento da doença? Em um desafio de melhor alocação de recursos limitados para pesquisas científicas, não parece absurdo desperdiçar verbas cada vez mais escassas investindo em uma estratégia com obviamente baixíssimo, se não nulo, potencial de retorno? Numa equação de custo/benefício, se o denominador é zero, o preço é infinito, diz a aritmética básica, ou o programa trava, aponta a ciência da computação.

E embora a astrologia quântica seja uma pseudociência fictícia (ao menos por enquanto…), o Brasil está prestes a cometer um desperdício desses com um procedimento de plausibilidade tão baixa quanto, mas mais invasivo, certamente mais incômodo e provavelmente mais perigoso: a ozonioterapia por insuflação retal. Objeto de estudo capitaneado pela Sociedade Brasileira de Ozonioterapia Médica (Sobom) – contradição em termos quase tão absurda quanto unir “astrologia” e “física quântica” – a ser tocado pelo Instituto Alpha de Saúde Integrada, a prática está no cerne de proposta submetida em chamada pública aberta em 10 de junho pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) em busca de “soluções tecnológicas inovadoras para COVID-19”. A proposta já passou por duas avaliações preliminares e agora aguarda aprovação final pela empresa pública de fomento de pesquisa e inovação, com dotação prevista de R$ 464.768,74.

Uma longa história sem comprovação

A crença nas propriedades curativas do ozônio remonta à sua descoberta, na primeira metade do século 19. Então, o químico alemão Christian Friedrich Schönbein notou um cheiro forte em seu laboratório enquanto fazia experimentos com eletrólise (indução de reações químicas não espontâneas usando eletricidade) de água, reconhecendo-o como similar ao odor que fica no ar após a queda de um raio. Pouco depois, em 1839, Schönbein conseguiu isolar o gás, batizando-o como “ozônio” (palavra derivada do verbo em grego antigo para “cheirar” – ὄζειν). Esta associação do ozônio com o “frescor” e “limpidez” do ar após uma chuva forte foi o primeiro passo neste sentido.

Crendice que ganhou novo impulso com a descoberta da estrutura atômica do gás, pelo químico suíço Jacques-Louis Soret, em 1865. Como o ozônio é formado por três átomos de oxigênio no lugar dos habituais dois do gás que respiramos para viver, intuiu-se que assim ele proporcionaria uma melhor oxigenação do corpo, que ficaria então mais “forte” e “saudável” – argumento ainda usado hoje por alguns adeptos da ozonioterapia.

Não demorou muito, porém, para que os cientistas alertassem para os riscos da exposição ao ozônio. Em 1873, os escoceses James Dewar e John Gray McKendrick relataram experimentos com animais em que estes ficavam letárgicos, tinham dificuldades de respirar, apresentavam baixa oxigenação do sangue e eventualmente morriam quando inalavam ar ozonizado, além de sofrerem lesões nas mucosas e outros tecidos. O próprio Schönbein também relatou dores no peito, dificuldades de respirar e irritação das mucosas enquanto fazia seus experimentos com a substância, bem como a morte de camundongos obrigados a respirá-la continuamente.

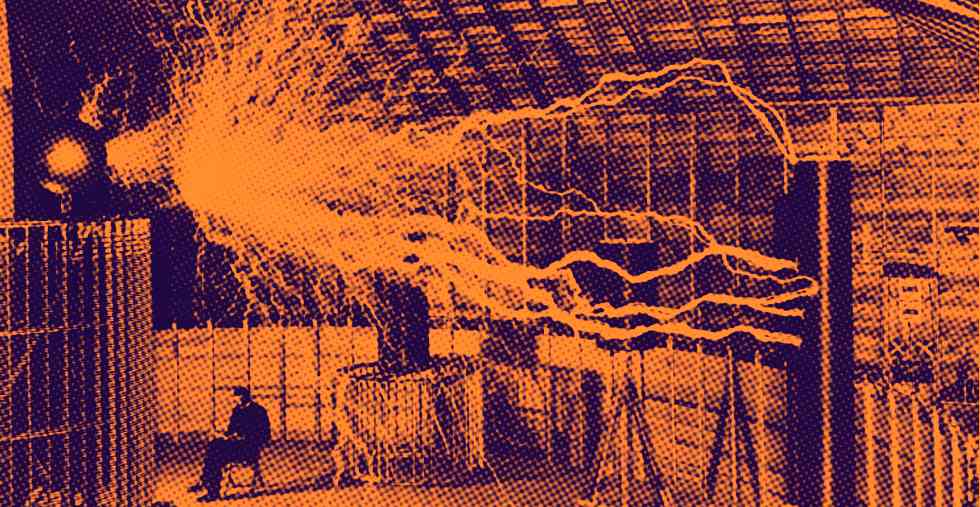

Isso, no entanto, não impediu que a crença nos “poderes” do ozônio continuasse a se espalhar. Tanto que, já no começo do século 20, o cientista americano de origem sérvia Nikola Tesla viu nela uma possível saída para seus problemas financeiros. Naquela época, as cidades, cada vez maiores e mais populosas, já enfrentavam problemas com a poluição do ar e o mau cheiro de sistemas de saneamento insuficientes e ineficientes. Então, Tesla decidiu produzir em série um gerador portátil de ozônio que havia inventado e patenteado alguns anos antes, criando a Tesla Ozone Company para vendê-lo como um “purificador de ar”. Este desesperado e tangencial envolvimento do ainda assim brilhante Tesla na saga do ozônio como “remédio” também é usado até hoje como peça de marketing pelos defensores da ozonioterapia.

Mas foi com a eclosão da Primeira Guerra Mundial, em 1914, que o ozônio como “tratamento” enfrentou sua primeira grande prova de fogo. Em razão de sua estrutura com três átomos de oxigênio, a molécula de ozônio também é altamente instável, logo se decompondo para formar o gás mais estável, com dois átomos, que tanto precisamos. Neste processo, o átomo “extra” de oxigênio “perdido” pelo ozônio “arranca” elétrons de moléculas próximas, agindo como poderosa substância oxidante que faz com que destrua membranas e outras estruturas de bactérias e outros micro-organismos que entre em contato.

Assim, o ozônio passou a ser usado para desinfetar água e, em alguns casos, equipamentos médicos e odontológicos, funções que cumpre até hoje. Mas, testado como método para limpeza e desinfecção de ferimentos das vítimas da guerra, fracassou. Isso porque, embora destrua bactérias e outros micro-organismos, o ozônio ataca e destrói da mesma forma as células do corpo, potencialmente agravando as feridas quando aplicado em concentração suficiente para ser usado como esterilizante. Desta forma, ao final da guerra, revisão das técnicas cirúrgicas produzida pelas Forças Armadas dos EUA enfatizava apenas outros métodos de assepsia desenvolvidos ao longo do conflito, como encharcar os ferimentos com substâncias antissépticas como o hipoclorito de sódio.

Com isso, o ozônio foi gradativamente perdendo a popularidade, mas sua aura de “milagroso” nunca desapareceu por completo. Mesmo reprovado na prova de fogo da Primeira Guerra, ainda hoje ele é apresentado como opção para o tratamento de ulcerações e feridas nos pés e membros de pacientes diabéticos. Revisão da literatura neste sentido feita em 2015 pela Cochrane – organização internacional dedicada à avaliação imparcial e sistemática de pesquisas médicas –, no entanto, encontrou apenas três ensaios clínicos randomizados com o mínimo de rigor sobre este uso da ozonioterapia, concluindo que a falta de uma metodologia clara neles impede qualquer conclusão sobre sua eficácia ou não.

Além disso, o fato de em mais de cem anos desde os testes na Primeira Guerra não ter sido produzido nenhum estudo de qualidade que ateste de forma robusta uma ação benéfica da ozonioterapia no tratamento de feridas deveria servir como indicativo de sua ineficácia. Em seu compêndio de 2019 "Alternative Medicine", o médico e pesquisador alemão, radicado no Reino Unido, Edzard Ernst registra que "não há evidências boas de que a ozonioterapia seja eficaz (...) para qualquer condição" e que "os riscos da ozonioterapia são geralmente minimizados por seus proponentes, mas inúmeros casos de complicações, incluindo hepatite e diversas mortes, foram informados".

Da cura do câncer à COVID-19

Mas os adeptos da ozonioterapia não pararam por aí. Ao longo dos anos, o ozônio passou a ser propalado como a solução para uma ampla gama de males, de triviais cáries e dores nas costas à cura da Aids, do câncer e, agora, da COVID-19. As formas como a substância é aplicada também ganhou novas roupagens e sofisticação, abrangendo agora técnicas como a auto-hemoterapia – em que o sangue do paciente é retirado, “enriquecido” com uma mistura de ozônio e oxigênio e depois reintroduzido no corpo – e a mencionada insuflação retal, entre outras.

Mais uma vez, porém, estas alegações carecem de qualquer evidência minimamente convincente de sua veracidade. Voltando a seu uso contra a COVID-19, a página da Sobom na internet lista uma série de artigos que supostamente apontam para um potencial benefício da ozonioterapia no tratamento da doença e embasaram a proposta de pesquisa em avaliação pela Finep. Alegação que não resiste a uma análise mais criteriosa dos estudos. Vejamos alguns exemplos.

De cara, a página traz como destaque dois artigos: “Oxygen-ozone (O2-O3) immunoceutical therapy for patients with COVID-19: Preliminary evidence reported”, de Franzini et al, publicado em 8 de agosto último no periódico “International Immunopharmacology” (219º lugar no ranking de 588 publicações da área de imunologia e microbiologia na Scimago); e “Effect of Rectal Ozone (O3) in Severe COVID-19 Pneumonia: Preliminary Results”, de Fernández-Cuadros et al, publicado em 3 de agosto no recém-criado periódico “SN Comprehensive Clinical Medicine” (e, portanto, ainda sem avaliação nos rankings da Scimago).

No primeiro artigo, os autores relatam o uso de uma nova abordagem da técnica de auto-hemoterapia da ozonioterapia, denominada Terapia Imunocêutica de Oxigênio-Ozônio, em 50 pacientes homens maiores de 60 anos internados com sintomas respiratórios graves devido à COVID-19 e necessitando de ventilação mecânica não-invasiva. Eles passaram por três a cinco sessões de autotransfusão de seu sangue “enriquecido” com a mistura de oxigênio com ozônio, o que, de acordo com os pesquisadores, acarretou em melhorias fisiológicas que abreviaram sua recuperação da função pulmonar em 48 deles – dois, ainda assim, morreram, mencionam brevemente.

À falta de um grupo de controle/placebo no estudo, no entanto, não é possível afirmar que qualquer destas supostas melhorias no quadro geral dos doentes recuperados se deveu à ozonioterapia – por óbvio, todos continuaram a receber o tratamento padrão para COVID-19 então, o que incluía anti-inflamatórios, anticoagulantes, vitamina C, hidratação e até a já descartada combinação hidroxicloroquina+azitromicina. Além disso, por ser um estudo observacional tipo caso-controle, a comparação quanto ao tempo de recuperação se deu com a totalidade da população afetada pela COVID-19, ignorando a necessidade de uma amostra maior pela presença de fatores de confusão significativos, como alertado no próprio artigo citado como base para a montagem estatística de seu experimento.

Por fim, os dados suplementares e mais detalhados sobre a pesquisa e seus métodos não estão disponíveis publicamente junto com o artigo, só sendo fornecidos sob pedido aos autores liderados por Marianno Franzini. Este, não por acaso, é presidente da Sociedade Científica de Oxigênio-Ozônio Terapia (SIOOT), cuja página na internet afirma, numa linguagem mais própria do meio publicitário, ter “a única verdadeira resposta à COVID-19, eficaz e sem contraindicações” – o que, por derivação, excluiria a aplicação de ozônio via insuflação retal como outro caminho.

Talvez para rebater isso de forma não intencional, este método da ozonioterapia está no cerne do segundo artigo colocado em destaque pela Sobom e listado entre as evidências que justificariam a investigação da prática no tratamento da COVID-19. Nele, os autores relatam o que teriam sido os efeitos da prática no grande total de quatro pacientes internados com pneumonia severa devido à COVID-19 no Hospital Universitário Santa Cristina, em Madrid.

Tendo como principais indicativos de sucesso radiografias do tórax dos doentes e alguns marcadores fisiológicos, antes e depois da administração retal de ozônio, os autores do artigo também afirmam ter obtido melhorias no estado dos pacientes com o tratamento. Novamente, porém, o desenho do estudo não permite afirmar se isso se deu em razão da ozoinioterapia, dos demais medicamentos que eles estavam recebendo ou mesmo por uma resolução normal da doença, como ocorre em mais de 90% dos por ela acometidos.

Ignorando sinais e falhas

Os problemas encontrados nestes estudos – ausência de controles para fatores de confusão, baixa amostragem, evidência anedótica, viés de confirmação – e outros (como a falta de revisão pelos pares no único com braço controle) se repetem em maior ou menor grau nos demais artigos elencados pela Sobom, sem contar os que não passam de simples achismo dos adeptos da prática (aqui, aqui e aqui) e que apenas o de Fernández-Cuadros et al trata especificamente no método de tratamento por ozonioterapia alvo da proposta de pesquisa à Finep.

Sinais e falhas, porém, que parecem estar sendo ignorados tanto pela empresa pública de fomento à pesquisa quanto outras instâncias de supervisão como Conselho Federal de Medicina (CFM) e a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep), bem como à nobre e conceituada Fundação Oswaldo Cruz, que participará do experimento via sua Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP/Fiocruz), numa decisão chave para o sucesso do pleito da Sobom por apoio financeiro oficial.

Em sua avaliação técnica da proposta (tendo como proponente o Instituto Alpha de Saúde Integrada Eireli, no 50º lugar da lista), por exemplo, a Finep concedeu nota 3,5, num máximo de 5, no critério 1, “grau de inovação”. Difícil entender que grande novidade há numa prática tentada e oferecida há mais de cem anos, sob diferentes formas e roupagens, para uma ampla gama de finalidades medicinais sem produzir uma única prova robusta de eficácia em qualquer delas neste tempo todo.

Argumento que também vale para questionar os altos conceitos – 4, no máximo de 5 pontos - dados nos critérios 2, “risco tecnológico”, e 4, “impacto esperado (potencial de inserção pós Covid-19, externalidades e outras aplicações)”. Risco tecnológico? Ora, a primeira patente de um ozonizador portátil nos EUA foi obtida por Tesla ainda no fim do século 19, e a tecnologia usada até hoje para isso não é muito diferente dela. Externalidades? Mas a ozonioterapia nunca se mostrou comprovadamente eficaz contra nada desde então e até agora. Será que de repente ela vai virar a panaceia que seus defensores tanto propalam e nunca provaram?

Questionada sobre as justificativas para estas altas notas e a habilitação dos avaliadores – serão eles ozonoterapeutas? -, a Finep respondeu, por meio de comunicado, que “conforme procedimento habitual em processos de seleção pública a cargo da Finep, nesta chamada em questão, contou-se com a participação de cerca de 60 consultores Ad Hoc”. Ainda segundo a empresa pública de fomento, “esses consultores são especialistas em diversas áreas do conhecimento, relacionadas às linhas temáticas da chamada, que, em caráter voluntário e sem remuneração, auxiliam no processo de avaliação de mérito das diversas propostas”.

“Sendo assim, reafirmamos que o processo de seleção pública da Finep em questão vem seguindo os critérios técnicos para habilitação e análise de mérito, conforme estabelecidos de forma transparente em seus editais. A liberdade democrática existente no Brasil permite questionamentos de toda ordem. Entretanto, a Finep confia em sua metodologia para a realização de processos de seleção pública de projetos de P,D&I (pesquisa, desenvolvimento e inovação), baseada na análise técnico-científica realizada por seus analistas e consultores Ad Hoc”, complementa.

Outra instituição que parece ter escolhido ignorar a histórica fragilidade das evidências em favor da ozonioterapia para qualquer fim, e agora para o tratamento da COVID-19, é a ENSP/Fiocruz. A participação dela no experimento garantiu à proposta da Sobom 2,5 pontos extras no critério 7 de avaliação no edital da Finep, “associação com ICTs (Instituições de Pesquisa Científica e Tecnológica) nacionais”.

Também por meio de nota, a ENSP/Fiocruz defendeu sua adesão ao experimento elencando alguns dos estudos notadamente falhos listados na página da Sobom e apresentados como justificativa para mais investigações, bem como uma breve carta com relato de casos de 244 pacientes diagnosticados com COVID-19 com variáveis estados de gravidade (atendimento ambulatorial e internados em unidade de terapia intensiva) tratados de forma complementar com ozonioterapia no Hospital Alberto Sabogal, em Callao, Peru, um dos maiores hospitais públicos do país vizinho, endereçada à presidente da Sobom, a médica Maria Emília Gadelha Serra.

De acordo com a ENSP, porém, este conjunto de estudos perfaz um total de 384 pacientes diagnosticados com COVID-19 e tratados com ozonioterapia em vários países. “E o principal: com evolução favorável (aumento quase imediato da oxigenação medida por oximetria, melhora de indicadores de inflamação, melhora do quadro clínico e necessidade de intubação orotraqueal, redução do número de dias de intubação orotraqueal)”, destaca a nota da instituição. “E o mais importante, com ZERO (capitular na nota) eventos adversos, confirmando os achados da literatura de Ozonioterapia já indicada em outras condições clínicas e reiterando a real oportunidade da realização da pesquisa clínica da ozonioterapia como tratamento complementar na COVID-19 em nosso meio”, finaliza.

Já o CFM, questionado sobre a validade do estudo e factibilidade da ozonioterapia no tratamento da COVID-19, reafirmou que, de acordo com sua resolução nº 2.181/2018, “a ozonioterapia é procedimento ainda em caráter experimental, cuja aplicação clínica não está liberada, devendo ocorrer apenas no ambiente de estudos científicos, conforme critérios definidos pelo Sistema CEP/Conep”, reencaminhando para nota divulgada pela instituição em 7 de agosto em que seu presidente, Mauro Ribeiro, destaca que “com bases nos estudos mais recentes e conceituados, o CFM entende que o uso da ozonioterapia no tratamento de doenças ‘não oferece aos médicos e pacientes a certeza de que é um procedimento eficaz e seguro’”.

O médico Jorge Alves de Almeida Venancio, coordenador da Conep e integrante do Conselho Nacional de Saúde (CNS), da qual faz parte, por sua vez, defendeu a autorização concedida pela comissão para realização do estudo. Segundo ele, a proposta apresentada atende a todos os rigorosos critérios instituídos para proteger os participantes dos experimentos, entre eles “fundamentação com base em experiências clínicas ou evidências anteriores indicando a possibilidade de o tratamento funcionar”. Questionado sobre a fragilidade de todas supostas evidências científicas de eficácia da ozonioterapia em mais de um século, Venancio argumentou que não cabe à Conep avaliar este tipo de mérito.

“Se o critério fosse só a chance de dar certo, o risco de cometermos equívocos neste julgamento seria muito grande”, argumentou à Revista Questão de Ciência. “Claro que há polêmica a respeito da ozonioterapia, mas não há prova cabal de que ela não funcione. Há países que admitem seu uso. Então não podemos aprovar só o que acreditamos que vai dar certo”.

Ainda de acordo com Venancio, diante do rigor nas regras para aprovação de experimentos pela Conep, esta pesquisa pode até vir a ser útil para ajudar a acabar de vez com a discussão em torno da ozonioterapia.

“Para ser aprovada por nós, a metodologia da pesquisa tem que ser adequada. Exigimos placebo, grupo controle, tudo que faça com que ela traga resultados concretos”, afirma. “Negaríamos autorização só porque a prática a ser avaliada é polêmica? Não vejo grande vantagem nisso, muito pelo contrário. Tem horas que a melhor forma de esclarecer uma dúvida como esta é justamente com uma pesquisa com critérios científicos rigorosos como esta”.

Resta ver então se a metodologia e execução do estudo, se realizado, de fato seguirão estes critérios rigorosos, e se os resultados, sendo ou não favoráveis à ozonioterapia, serão divulgados. Com isso, ao menos terá servido para algo o eventual investimento de recursos públicos nesta experiência. De outra forma, ela terá valido tanto, e será bem mais incômoda, que fazer o mapa astral dos pacientes participantes.

Cesar Baima é jornalista e editor-assistente da Revista Questão de Ciência