Mal o Brasil rompeu a barreira das 100 mil mortes causadas pelo novo coronavírus, eis que a turma do “veja bem” sai da toca e entra em ação para relativizar a responsabilidade do governo federal na tragédia: “mas a previsão era de 1 milhão de mortes”; “Mas tem de olhar as mortes por milhão”; “Mas é muito simplismo culpar só o Bolsonaro”. E por aí vai. Tecnicamente, esses “veja bens” todos podem ser caracterizados como “spin”.

A palavra da língua inglesa spin (literalmente, “giro”) tem significados técnicos diversos, dependendo do contexto. Em física quântica, descreve uma propriedade de partículas subatômicas análoga (mas não idêntica) ao momento angular que vemos em giroscópios, rodas e piões. Em comunicação, “dar um spin” é o esforço de encontrar e promover o “ângulo positivo” de uma notícia, à primeira vista, negativa.

O exemplo caricatural é o da morte como geradora de emprego para coveiros. Um exemplo concreto, e relativamente bem-sucedido, foi o esforço da indústria do tabaco para transformar as restrições ao cigarro, de uma questão de saúde pública, numa de liberdades individuais.

Um “spin doctor” é, no jargão do mundo corporativo, o profissional convocado para resolver emergências de relações públicas, criando “spin”. Geralmente são pessoas muito bem remuneradas, ainda que sua área de atuação tenha fundações éticas instáveis (ou talvez, exatamente por causa disso). Mas há quem faça o trabalho de forma voluntária, por amor à causa.

'Matemágica'

Números não mentem, mas é possível confundir um debate apontando números que são irrelevantes para a questão discutida: é a aritmética da prestidigitação, olhe para esta porcentagem aqui na palma da minha mão, enquanto o número que interessa mesmo é este outro, escondido no bolso do colete.

A chegada do Brasil à marca oficial (sujeita às consideráveis imprecisões da subnotificação) de 100 mil vidas perdidas para a COVID-19 trouxe de volta dois dos truques de matemágica favoritos das hostes bolsonaristas, o de apontar para o modelo que previa um máximo de um milhão de mortes no Brasil pela COVID-19, sugerindo assim que o Miliciano-em-Chefe evitou “90% da tragédia”, e o de que a comparação internacional adequada é de mortes relativas ao total da população (por cem mil, por milhão) e, nessa chave, o Brasil nem está tão mal.

Da falácia obscena dos “90% de sucesso” já tratei mais longamente aqui, mas, resumindo: a projeção que aparece nos anexos técnicos do Relatório 12 do Imperial College de Londres diz que o Brasil poderia chegar ao final da pandemia – hoje, com sorte, mal passamos da metade – com entre 44 mil e 1,1 milhão de mortos, dependendo da qualidade do enfrentamento dado pelo governo.

Só para enfatizar: a estimativa era de que, se o Brasil oferecesse uma resposta competente à crise, seria possível ver o vírus ir embora tendo levado consigo menos de 50 mil vidas. No mundo real, o vírus ainda está aqui, e já morreram mais de 100 mil brasileiros. Quem olha para esses números e enxerga “90% de sucesso” precisa de transplante de córneas, ou de caráter.

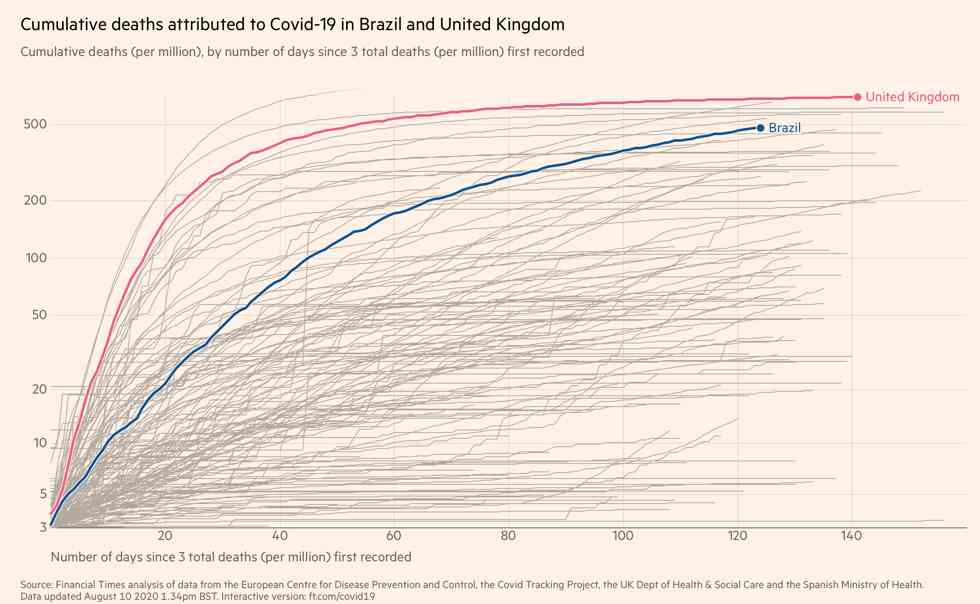

Sobre os números proporcionais, compara-se o Brasil (em 7 de agosto, tínhamos 479 mortes de COVID-19 por milhão de habitantes) a, por exemplo, o Reino Unido (697 mortes por milhão, na mesma data). Comentários bolsomínions nas redes: “Se o Brasil fracassou, o Reino Unido também”, ou “Vão culpar a rainha Elizabeth II pelas mortes?”

Abstraindo os fatos de que a resposta britânica foi, de fato, uma das piores dentro do mundo democrático e que a culpa pela lambança não cabe à rainha, e sim ao primeiro-ministro Boris Johnson, é preciso notar que o número proporcional não é uma métrica das mais informativas para comparar a qualidade das diferentes respostas à pandemia, ainda mais com a crise em andamento.

Mortes por milhão dizem quanto um país foi, ou está sendo, afetado em termos de impacto na população: o Brasil ter menos mortes por milhão que o Reino Unido, em si, significa apenas que temos uma população maior, logo mais gente para morrer, logo o risco que corremos de ficar despovoados ou de faltar mão-de-obra barata por causa da COVID-19 é menor. O que, em certos círculos, talvez seja mesmo só o que importa.

Para comparar a efetividade das ações de cada nação no combate ao vírus, o honesto é olhar para o modo como essa taxa varia ao longo do tempo. Uma boa resposta estanca ou, pelo menos, contém a taxa; uma resposta inepta permite que ela continue crescendo fora de controle.

Nesse critério, tomamos uma tremenda surra dos britânicos: em 31 maio, o Brasil tinha 142 mortes por milhão e o Reino Unido, 585. Em 7 de agosto, eles tinham 647, crescimento de 19%. Na mesma data, 7 de agosto, a taxa brasileira foi de 479. Aumento de 237%. Escolhi o 7 de agosto como data final do período levantado por ser o dia em que o Brasil rompeu a barreira dos 100 mil mortos. E o 31 de maio, por ser a data em que o Reino Unido começou a estabilizar seus números, algo que ainda estamos bem longe de fazer.

Desde o início de junho que o Reino Unido se mantém na faixa das 600 mortes acumuladas por milhão de habitantes, e mesmo assim o governo nacional está preocupado o suficiente para propor um novo lockdown. O Brasil, nesse período, passou pelos 100, 200, 300, 400, aproxima-se dos 500, e o governo nacional acha que está tudo bem.

Brasil e Reino Unido entraram na pandemia muito perto um do outro, para quem estiver imaginando que as diferenças podem ser explicadas em termos de “evolução natural da doença”: a primeira morte registrada entre os britânicos ocorreu em 7 de março. No Brasil, em 17 de março. O Brasil chegou à marca de 100 mortes em 28 do mesmo mês, e os britânicos, em 27.

Os números citados são do “rastreador da pandemia” do jornal Financial Times e dos governos britânico e brasileiro.

Simplismo?

Uma armadilha de raciocínio muito comum entre proponentes de teorias de conspiração é a “falácia da proporcionalidade”: o pressuposto de que grandes eventos devem ter grandes causas, e fenômenos pequenos, causas insignificantes.

Daí que ocorrências de importância histórica – a morte de John F. Kennedy, digamos – têm, do ponto de vista dessas pessoas, de ser fruto de uma conspiração, e jamais um evento fortuito.

Uma versão mais benigna, porque menos paranoica, do mesmo princípio parece entrar em ação quando se lê ou ouve por aí que a tragédia brasileira na COVID-19 não pode ser “toda atribuída a Jair Bolsonaro”. Responsabilizar o presidente seria “simplismo”. Um fenômeno complexo (a destruição de mais de 100 mil vidas) não pode ter uma causa simples (a ação/omissão do presidente da República). Essa ressalva pode ser lida de duas maneiras, uma trivial e verdadeira, e uma mais séria, e falsa.

O sentido trivial, verdadeiro, em que “a culpa não é de Bolsonaro” é o de que não foi ele quem inventou o vírus, ou as circunstâncias da globalização que permitiram que o patógeno se espalhasse pelo mundo, ou as circunstâncias sociais que fazem com que muitos brasileiros vivam em condições insalubres e propícias à disseminação de doenças respiratórias.

Já o sentido mais sério, e falso, é o de que o governo federal teria feito todo o possível para conter a doença, ou de que as condições sociais e econômicas, previamente dadas, teriam tornado “inevitáveis” as 100 mil mortes.

Nada disso é verdade: a intensa campanha de desinformação encabeçada pelo presidente – promovendo medicamentos ineficazes, fazendo pouco caso das medidas de distanciamento social –, a falta de coordenação nacional na resposta ao vírus, efetivamente extinta com a demissão do ministro Luiz Henrique Mandetta, as medidas pífias de suporte social, cada um desses fatores contribuiu, e muito, para a hecatombe nacional.

De novo, voltando à comparação com o Reino Unido: ao longo do mês de abril, após a decretação do lockdown no fim de março, a curva de mortes por milhão sofre uma forte inflexão – deixa de ser uma reta ascendente e “deita-se”, até entrar na rota da estabilidade em maio. Não se vê nada parecido na curva brasileira: ela se deita muito suavemente, e segue ascendente. O gráfico abaixo, do Financial Times, mostra a escala logarítmica:

“Dar um spin” na atuação do governo federal frente à COVID-19 é tarefa para profissionais de alto calibre, gente que faz propaganda de cigarro e arma de fogo tendo o jardim da infância como público-alvo, e depois vai dormir de consciência tranquila. Não é serviço para amadores.

Carlos Orsi é jornalista, editor-chefe da Revista Questão de Ciência e coautor do livro "Ciência no Cotidiano" (Editora Contexto)