Quando o jornal O Estado de São Paulo soltou, em agosto de 2019, o título “Não existem doses seguras de agrotóxicos”, a repercussão visível e imediata foi muito menos explosiva do que a manchete pedia. Mas, algum tempo depois, já se registravam ações do Ministério Público embasadas no material publicado. O que é compreensível: de fato, uma alegação dessas, se respaldada por boa ciência e dados sólidos, exigiria não só uma reforma ampla do sistema de produção agrícola – em escala mundial! – como de toda a toxicologia, enquanto disciplina científica.

Mas a ciência é boa e os dados, sólidos? A rigor, ninguém sabe: a autora do estudo, a imunologista Monica Lopes-Ferreira, do Instituto Butantan de São Paulo, não submeteu seus resultados à revisão pelos pares e nem os publicou de modo completo, para que fossem avaliados criticamente pelos demais especialistas da área, procedimento padrão em ciência. Também não atendeu a pedidos de outros cientistas (incluindo da autora deste artigo) para que liberasse seus dados para análise independente.

Nenhum pesquisador é, em princípio, obrigado a compartilhar dados brutos, mas a recusa em fazê-lo raramente é vista com bons olhos: muitos periódicos científicos exigem a transparência de dados como pré-requisito para publicação.

No entanto, a pouca informação disponível sobre o estudo, tal como descrito em O Estado, somada a uma compreensão da ciência fundamental sobre o tema, sugere que qualquer conclusão mais forte que se queira tirar do trabalho – caso, algum dia, ele venha a público – será, para usar uma expressão caridosa, altamente questionável.

Para além das considerações científicas, a credibilidade do resultado é ainda mais prejudicada pelo fato de a pesquisadora ter optado por apresentá-lo à mídia e ao público não-especializado, antes de oferecê-lo à revisão por especialistas.

Historicamente, essa tem sido uma marca distintiva de propostas pseudocientíficas: a tese de Immanuel Velikovsky, de que o planeta Vênus seria um fragmento expelido de Júpiter, foi publicada num livro voltado para o grande público, depois de ser rejeitada por físicos e astrônomos; e num paralelo mais próximo, em 1989 os químicos Martin Fleischmann e Stanley Pons optaram por apresentar seu processo de “fusão a frio” numa coletiva de imprensa, antes de submeter os detalhes técnicos à revisão pelos pares.

ATUALIZAÇÃO: Cerca de 24 horas após a publicação original deste artigo, a pesquisadora foi às redes sociais explicar sua posição quanto à liberação dos dados e defender os resultados do trabalho. O vídeo com a manifestação de Monica Lopes-Ferreira pode ser assistido na íntegra aqui.

A dose faz o veneno

Mais ou menos na mesma época em que os portugueses chegavam pela primeira vez ao Brasil, o médico suíço Paracelso enunciava o princípio de que “tudo é veneno e nada é veneno: apenas pela dose algo se faz venenoso”. Geralmente resumido na frase “a dose faz o veneno”, o princípio de Paracelso segue válido até hoje. Algumas substâncias fazem mal em doses muito pequenas, como toxina botulínica. Uma pequena dose da substância, produzida por uma bactéria, pode matar. No entanto, doses ainda menores são usadas, com segurança, na medicina.

Afirmar, portanto, que não existe dose segura de uma determinada classe de moléculas, classe que “por acaso” corresponde à das moléculas sintéticas usadas na agricultura, é uma generalização, no mínimo, inverossímil e, no limite, perigosa.

Perigosa porque a população e as autoridades levam a ciência e os cientistas a sério – e é bom que o façam: o respeito saudável pela ciência na esfera pública nos deu, entre outras coisas, as campanhas de vacinação, as obras de saneamento básico e as normas de preservação do meio ambiente.

Apropriar-se indevidamente desse respeito para apresentar ao público alegações catastróficas pode gerar temores desnecessários e alterações de política pública caras e ineficientes, quando não desastrosas. No longo prazo, atitudes assim podem minar a própria capacidade da ciência de ser ouvida na hora de levantar alarmes legítimos, quando necessário.

Os detalhes

Mesmo se considerarmos que a frase de efeito – “não existe dose segura de agrotóxico” – tenha sido apenas um exagero midiático, uma figura de linguagem (embora a pesquisadora não tenha manifestado nenhuma reserva quanto a ela), há diversos problemas técnicos que podem ser vislumbrados, no pouco que se sabe a respeito do estudo. Vale repetir que uma crítica científica completa e adequada depende da publicação do material original e da transparência dos dados, o que não aconteceu até agora.

Monica Lopes-Ferreira diz ter realizado um estudo, encomendado pelo Ministério da Saúde, repassado ao Butantan a pedido da Fiocruz, para testar a toxicidade de dez pesticidas comuns no Brasil, usando como modelo experimental o zebrafish (Danio rerio).

O peixe, conhecido aqui como “paulistinha” tem sido usado como modelo animal para estudos de toxicidade na reprodução, desenvolvimento embrionário e de outros tecidos.

O suposto trabalho de pesquisa – e dizemos “suposto” porque não há resultado publicado, nem mesmo em relatório oficial para Fiocruz ou do Ministério da Saúde – diz ter avaliado sobrevivência e comportamento de embriões de peixes e dos próprios peixes em concentrações de agrotóxicos recomendadas pela Anvisa. Sabemos muito pouco sobre essas concentrações, já que não há dados disponíveis.

No Estadão, a pesquisadora diz ter usado as concentrações mínimas de 0,022mg/mL (ou 22mg/L) para glifosato, melathion e piriproxifem, que segundo ela, deveriam ser inofensivas, mas mataram todos os embriões.

Mas essa informação é problemática. Pegando o glifosato como exemplo, há estudos publicados que demonstraram que metade dessa concentração anunciada já é tóxica para o zebrafish. Trabalho – publicado em revista com revisão pelos pares – realizado por um grupo da Universidade de Exeter, no Reino Unido, identificou a dose de 10mg/L como dose mínima para causar morte e/ou sequelas nos embriões. Os britânicos ainda fazem a ressalva de que se trata de uma concentração altíssima, que dificilmente seria encontrada na natureza. A pesquisadora do Butantan aparentemente trabalhou com, no mínimo, o dobro de uma dose sabidamente letal, acreditando tratar-se de uma dose baixa.

Para entender melhor por que esse número não bate com a literatura vigente, precisamos entender um pouco sobre como se calcula a dose segura de alguma coisa, seja ela um medicamento, um pesticida, um alimento, ou um produto de limpeza.

A dose faz o veneno (2)

Primeiro, é preciso dizer que o “zebra”, como é chamado, não é, até o momento, um modelo contemplado como padrão para determinar toxicidade alimentar ou de medicamentos para seres humanos. Para isso, utilizamos mamíferos roedores e não-roedores: ou seja, camundongos, ratos e cães. E calculamos basicamente dois índices básicos, a partir dos quais conseguimos estimar os valores finais. São eles a DL50, ou dose letal de 50%, e a ingestão diária aceitável (IDA).

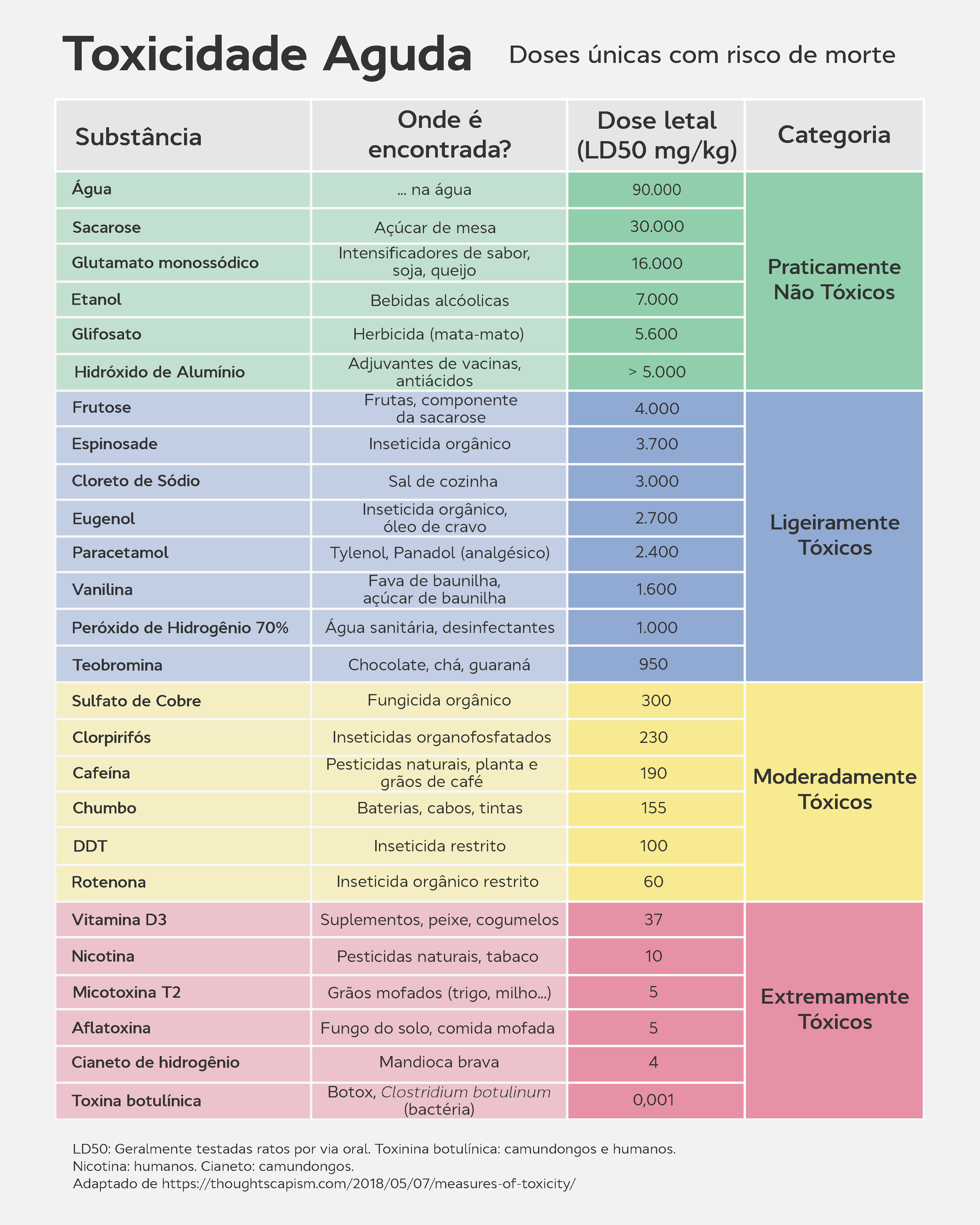

A DL50 indica a dose mínima em que metade das cobaias morreram. Assim, serve para indicar qual seria uma dose aguda perigosa. Essa medida define uma quantidade que, para causar morte, teria que ser ingerida de uma vez só, e não “a prestações”. É essa quantidade que precisamos saber quando defendemos o uso de algum produto e alguém, pondo a lógica e a boa educação de lado, desafia: “por que você não toma um copo desse negócio, então”? Em geral, “esse negócio” não é uma bebida, e jamais seria ingerido numa talagada, mas se alguém quiser encarar o desafio, é bom saber a DL50. Na tabela abaixo, vemos as DL50 de vários produtos comuns.

Já deu para perceber que, para intoxicação aguda, o café é mais perigoso do que o temido glifosato, certo? E o glifosato é menos tóxico do que paracetamol, ou mesmo sal de cozinha. Isso não quer dizer que o café é perigoso, mas mostra que, para gerar intoxicação aguda, precisamos de muito mais glifosato do que de café ou sal.

A DL50, no entanto, não serve para medir a exposição contínua, de longo prazo. Quando falamos em pesticidas, queremos saber o risco que corremos em exposições que podem se prolongar durante toda a vida: afinal, esses produtos estão presentes, como resíduos, nos alimentos.

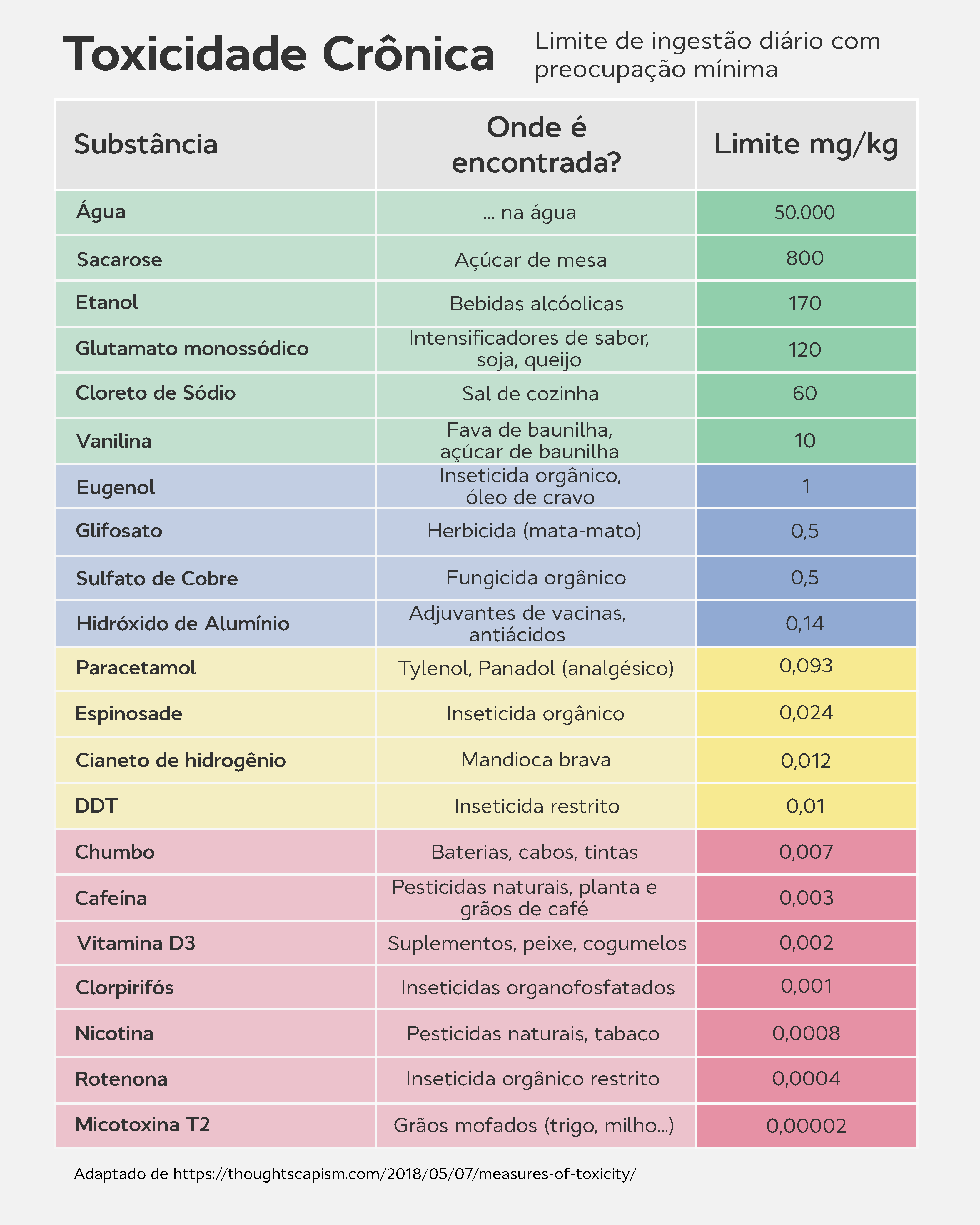

Para isso, precisamos determinar a IDA (ingestão diária aceitável). A IDA é calculada submetendo as cobaias a concentrações crescentes do composto químico, por um longo período de tempo, até chegar à concentração onde um primeiro efeito adverso é observado. A maior dose que ainda se mostra inócua é, então, dividida por um fator de segurança de 100. O resultado é a IDA, ou seja, 1% da dose máxima que não causou nenhuma alteração detectável nas cobaias. Veja a tabela de IDA.

Veja o risco de exposição crônica do glifosato comparado à cafeína, ou ao paracetamol. Ou mesmo ao inseticida orgânico espinosade. Percebe por que esse herbicida é considerado um produto de toxicidade muito baixa?

E mais resíduos

No caso dos agrotóxicos, temos mais uma medida de segurança porque, afinal, sabemos que estes produtos deixam resíduos no solo, que podem contaminar lençóis freáticos e a própria produção, chegando à nossa mesa na forma de frutas, legumes e de água com resíduos. O Limite Máximo de Resíduos, LMR, calcula a quantidade máxima permitida para cada produto químico.

O cálculo do LMR leva em conta a IDA e fatores ambientais, e é diferente para cada combinação produto/pesticida. Há uma certa variação nas regras adotadas em cada país, mas existem órgãos internacionais como a OMS e a FAO que estabelecem valores recomendados. Temos ainda o valor máximo permitido em água para consumo humano. No caso, novamente, do glifosato, este valor é de 500µg/L (ou 0,5 mg/L) no Brasil, bem abaixo das concentrações utilizadas nos peixes do estudo do Butantan.

Voltando ao zebra

Se já temos todos esses dados de toxicidade dos pesticidas em humanos, e sabemos em quais concentrações eles são seguros, por que usar zebrafish?

Provavelmente, no caso encomendado para o Butantan, para medir desenvolvimento embrionário, e rever concentrações ambientais. Como não temos acesso aos dados, fica difícil especular se a pesquisadora usou concentrações crescentes de cada produto, até observar anomalias e, se esse foi o caso, quais anomalias; se houve algum tipo de medida mais específica com cromatografia; quais controles foram utilizados; se o produto avaliado era em sua forma pura ou formulação comercial, etc.

O professor Rafael Nóbrega, do Instituto de Biociências da Unesp, em Botucatu, explica que “não dá para estimar o quanto de pesticida o peixe absorveu. O certo seria, depois do experimento, analisar por métodos analíticos, como a cromatografia, o quanto restou do composto. Poderia ser feita também uma análise nos tecidos do peixe. A autora teria que mostrar isso no artigo”.

Mas, como já vimos, as doses declaradas, ao menos para o glifosato, para ficarmos no mesmo exemplo, foram o dobro da observada como mínima para gerar anomalias nos embriões. Outro trabalho independente mostrou não haver alteração em zebrafish expostos a concentrações crescentes de glifosato, até justamente 10mg/L, e os autores concluem que a ausência de toxicidade, mesmo em concentrações altas, sugere que o herbicida não é prejudicial para os peixes.

Rafael Nóbrega nota que, no trabalho do grupo britânico, mesmo nas concentrações mais altas, quando apenas os pais eram expostos, os embriões não apresentavam anomalias. Alterações apareciam apenas quando os embriões eram expostos diretamente. Segundo o professor, este seria o dado relevante para extrapolar para saúde humana, por exemplo. Também não sabemos se esse parâmetro foi testado no trabalho do Butantan.

Relatório da OMS calculou a concentração residual encontrada em peixes expostos à concentração glifosato de 10mg/L, novamente metade da utilizada pela pesquisa do Butantan, e encontrou de 0,2 a 0,7 mg/kg. Esse valor é, no mínimo, o dobro do permitido como IDA para humanos (0,1mg/kg/dia). O mesmo relatório mostra que as maiores concentrações de glifosato encontradas no ambiente foram 5.153µg/L (5,2 mg/L), no Canadá, mas isso foi logo após aplicação aérea direta, em lagos e rios. As concentrações normalmente encontradas na natureza variam de 10-15µg/L, ou seja, um milésimo do mínimo necessário para causar anomalias em embriões.

Para Caio Carbonari, agrônomo e professor da Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp Botucatu, o projeto conduzido no Butantan, tal como descrito pela imprensa, não faz sentido.

“Do ponto de vista científico, esse resultado é irrelevante quanto à análise de risco. A concentração mínima testada, direto na água, é de 22ppm, ou 22mg/L. Isso pode parecer pouco para quem não é da área, mas é uma concentração altíssima! Em que condições reais de uso teríamos essa concentração em corpos hídricos? Jamais”, afirma.

Ele explica que o glifosato é aplicado, na dose média de 1kg/hectare em área agrícola, sobre as plantas e solo. Não tem permanência nem mobilidade no solo, e é rapidamente degradado. “Essa concentração usada no estudo equivale a jogar 440kg de glifosato direto numa piscina com 1 hectare, ou 10.000 m2, de área e dois metros de profundidade”.

Flavio Zambrone, médico, ex-professor de toxicologia da Faculdade de Medicina da Unicamp e presidente do Instituto Brasileiro de Toxicologia, concorda que o trabalho, tal como tem sido descrito, não faz o menor sentido. “As dosagens são muito altas, testar em peixes e extrapolar para humanos é um equívoco. E peixe não é o padrão para testes em humanos. Em qualquer teste decente de toxicologia, precisa ter uma curva com doses diferentes, começando com uma em que você não encontra nada e terminando com outra em que você encontra efeitos graves. Sem uma dose que não tenha resposta, ela não tem como avaliar qual seria uma dose segura”.

O que podemos concluir, então, do que foi publicado até agora sobre o suposto experimento do Butantan? Talvez, que não devemos criar peixes em aquários saturados de pesticidas. Conclusão a que o governo poderia ter chegado de graça, usando mero bom-senso, sem consumir os minguados recursos da pesquisa científica.

Segundo Décio Gazzoni, agrônomo e pesquisador da Embrapa Soja, em sua coluna na revista Portal DBO, “Analisando as doses dos pesticidas utilizadas na pesquisa referida acima, verifica-se que a única conclusão possível é não ser possível criar peixes em tanques de pulverização agrícola, de tão elevadas que eram as doses utilizadas! Um dos produtos, o carbofuran, está proibido no Brasil; o bendiocarbe está liberado apenas para uso domissanitário [como produto de limpeza doméstico – Nota do Editor] . Apesar disso, a autora afirma que ambos são de largo uso”.

Angelo Trapé, médico toxicologista e professor aposentado da Unicamp, acredita que a atitude da pesquisadora foi irresponsável. “O Butantan não tem expertise nessa área, não sei por que foi escolhido para fazer este trabalho. Se ela tivesse usado sal de cozinha nessa concentração, teria matado os peixes. Não é que ela desagradou à Ministra da Agricultura, ela trouxe uma conclusão que não tem base científica. Ela não está sofrendo perseguição”.

Trapé refere-se à recente entrevista de Monica Lopes-Ferreira à Agência Pública, onde a pesquisadora alega estar sendo perseguida pelo seu Instituto e pelo governo, por causa da repercussão do caso zebrafish.

“Eu não sou uma pessoa irresponsável. O meu pai é um plantador de cana-de-açúcar; se não fosse pela cana-de-açúcar, eu não teria educação, eu não estaria aqui. Então eu sei da importância do agronegócio, da importância da agricultura”, disse ela à Pública.

“A quantidade que ela utilizou não é utilizada na agricultura no Brasil. Mesmo a população de agricultores, que aplica os pesticidas, jamais seria exposta a esses níveis. Eu me sinto ofendido como toxicologista e repudio a conclusão sensacionalista, e sem base científica deste suposto estudo”, prossegue Trapé.

Na atual situação política brasileira, com a ciência efetivamente sofrendo retaliações e cortes, parece fácil simpatizar com mais uma pesquisadora que se diz prejudicada por divulgar informações que desagradam ao governo.

O caso de Ricardo Galvão, exonerado do comando do Inpe por apresentar dados sobre desmatamento que não caíram bem no Planalto, ainda está fresco na memória. Mas as situações não poderiam ser mais diferentes. Os dados do Inpe são públicos: qualquer um pode acessá-los, e se encontram sob constante escrutínio de especialistas do Brasil e do exterior.

Os do trabalho do Butantan com zebrafish continuam trancados, longe dos olhos do público e, mais importante, de quem tem a competência técnica para avaliá-los.

Natalia Pasternak é bióloga, pesquisadora associada do Instituto de Ciências Biomédicas (ICB) da USP e presidente do Instituto Questão de Ciência

Tabelas adaptadas do site Thoughtscapism, de Iida Ruishalme