Existem alguns fatos que são óbvios em teoria, universalmente aceitos enquanto formulação abstrata, mas negados com veemência quando se desce ao caso concreto, à aplicação prática. Exemplo: a constatação de que ideias erradas e crenças falsas são capazes de criar raízes, sobreviver, prosperar e influenciar a vida e o comportamento de inúmeras gerações, mesmo depois de sua falsidade ter sido demonstrada. Todos somos capazes de identificar as tolices que os outros transformaram em tradição, mas quando a lente se volta para nós, o negacionismo é automático. A falácia do apelo à tradição só soa falaciosa quando usada por terceiros.

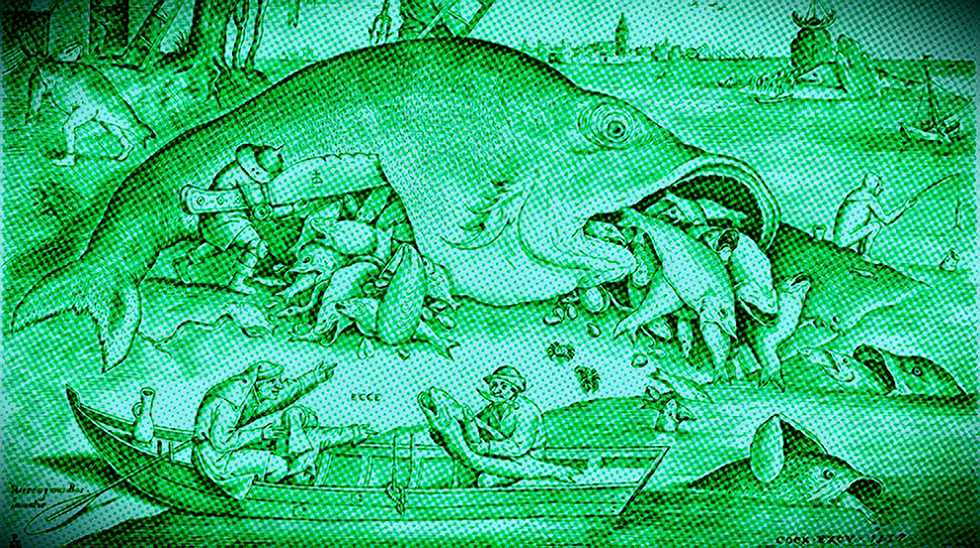

Uma amostra representativa incluiria favoritos usuais como astrologia, homeopatia e outros menos cotados, mas o conjunto completo é muitíssimo maior. A sereia da tradição tem um canto sedutor, que vai mais ou menos assim: o errado e o falso são depurados, abandonados com o passar das décadas e dos séculos. O que sobrevive e se consolida deve ser verdadeiro, porque afinal resistiu ao teste do tempo.

A inteligência humana, alega-se, evoluiu sob pressão seletiva para melhor entender o mundo. Assim, a peneira das verdades ocorreria naturalmente, bobagens eliminadas como parte de um processo quase automático. O que fica, portanto, deve corresponder aos fatos, ou ao menos valer como um ótimo indicador de onde os fatos podem ser encontrados.

Quantas vezes não encontramos esse argumento? Isto ou aquilo deve ser verdade, porque “foi provado pelos séculos”, é milenar, é tradicional. A falácia por trás da falácia é que “melhor entender o mundo” não é a única pressão seletiva sobre o intelecto. O ser humano é um animal social, e talvez mais importante do que descobrir como melhor caçar mamutes tenha sido desenvolver uma boa lábia para convencer quem sabia caçar a compartilhar o butim.

Mas a equação entre antiguidade e veracidade segue sendo uma jogada boa demais para descartar. É reconhecida, no reino das ideias, como falha primária (ou forma desonesta) de raciocínio, mas dependendo dos interesses em jogo pode transfigurar-se em critério epistêmico incontestável: valida-se automaticamente como “conhecimento” aquilo que é da tradição, sem necessidade de qualquer exame crítico – no limite, a mera insinuação de que algum exame crítico seria bem-vindo é rejeitada e repreendida como desrespeito intolerável aos antepassados e às instituições, marca de preconceito contra esta ou aquela cultura.

Trata-se de vício abraçado ao longo de todo o espectro político. Encontramos os conservadores de direita, que tratam como “sabedoria” um sem-número de bobagens e superstições apenas graças ao duvidoso mérito de haverem “sobrevivido ao teste do tempo” entre as elites do mundo ocidental; e existem os de esquerda, que mostram o mesmo afeto por superstições e bobagens que tenham sido vitoriosas entre os oprimidos do Ocidente – ou entre as elites de qualquer lugar que não seja a Europa.

Causa e consequência

E não é só na política. O argumento do “teste do tempo”, pedra fundamental da falácia do apelo à tradição, pode apresentar diversas faces, cada uma desenhada para soar “razoável” diante de diferentes sensibilidades, sistemas de valores e perfis de público. Elitistas falam em nobres tradições, populistas em sabedoria popular, pragmatistas em conhecimento empírico e senso-comum.

Mas, afinal, por que a falácia é uma falácia? Por que confiar na tradição, só pela tradição, é um erro? Por que antiguidade, tradicionalidade, prática contínua não são indicadores sólidos de verdade – de correspondência aos fatos? Tão automático quanto enxergar o erro (quando não o absurdo) de tradições de que desgostamos, ou que nos são indiferentes, é agarrarmo-nos à ad antiquitatem em defesa das que nos são caras.

O problema com o “teste do tempo” é que ele tem lá o seu domínio de validade, mas no fim das contas promete mais, muito mais, do que pode entregar. É razoável supor, ao menos de início, que uma ideia, crença ou comportamento que perdura há gerações esteja perdurando por alguma razão. O que é não é razoável é imaginar que corresponder aos fatos representa a única razão possível, ou mesmo a mais provável.

Antropólogos e psicólogos sabem disso há muito tempo: crenças desempenham inúmeras funções na sociedade, e conter informação correta é apenas uma possibilidade entre muitas, não mutuamente excludentes. E essas outras funções – por exemplo, sustentar hierarquia, reduzir ansiedade em tempos de incerteza, ajudar a controlar conflitos – é que podem estar dando longevidade à ideia. Crenças também podem se fixar por mero acaso, num processo semelhante ao de deriva genética.

Imagino que para muita gente seja fácil entender isso quando as crenças de que estamos falando envolvem instituições políticas (o direito divino dos reis, digamos) ou religiosas, mas talvez essas mesmas pessoas relutem em aceitar minha explicação quando ao assunto é algo que parece muito mais imediato e palpável, como saúde: uma planta tradicional usada há séculos para tratar disso ou daquilo poderia ter se fixado numa cultura por causa de alguma “função social” diferente de fazer o que se imagina que faça – curar a doença? Que outra “função social” um remédio pode ter?

Ora, várias: dar ao paciente a impressão de que algo está sendo feito por ele, o que vai ajudar a mantê-lo calmo enquanto a natureza segue seu curso; dar à população a impressão de que o médico/xamã/sacerdote/feiticeiro/sábio tem conhecimentos especiais e superiores aos dos meros mortais; movimentar a economia; entretenimento, solidariedade e coesão social, caso o preparado seja consumido em algum tipo de cerimônia pública; entre muitas alternativas.

Enfim: uma crença sobreviver ao “teste do tempo” realmente sugere algo a respeito dela. Que talvez seja verdadeira é uma das possibilidades, mas está longe de ser a única – e, dependendo do contexto, talvez seja a menos provável, ou nem sequer seja plausível.

Qual o problema?

É muito fácil, tentador até, adotar uma atitude blasé ao descobrir (ou imaginar) o “verdadeiro papel” de uma crença e com isso decidir que a veracidade ou falsidade de seu conteúdo explícito, a informação que ostensivamente traz, é irrelevante, uma preocupação de mentes pequenas, espíritos canhestros, positivistas tacanhos.

Mas isso não passa de arrogância e condescendência disfarçadas de sofisticação intelectual. Ignorar que crenças têm implicações, e que crenças falsas geram implicações inválidas – e, uma vez levadas a sério, abrem caminho para consequências trágicas – não é sinal de compreensão superior, mas de irresponsabilidade. Constatar que a crença em bruxas como causa de enfermidades ou desventuras ajuda a comunidade a fazer sentido dos acontecimentos e a negociar suas tensões internas não é consolo para a “bruxa” que acaba torturada e morta.

É possível haver importantes relações simbólicas, políticas e até ecológicas codificadas em crenças que, ostensivamente, ensinam a curar o corpo, cultivar a terra, acalmar o espírito, afastar a morte. Mas identificar, compreender e até mesmo respeitar essas funções sociais da tradição não responde à pergunta de se ela realmente beneficia o doente, melhora a lavoura, alivia a dor. Se, além de tudo aquilo que entrega de forma implícita, a crença também provê, afinal, o que promete de modo explícito.

Parafraseando ponderação feita pelo Nobel de Medicina Peter Medawar (1915-1987), ao condenar a ideia de que mitos de cura enraizados culturalmente deveriam ser postos no mesmo plano epistêmico da ciência médica, uma pessoa com dor de dente talvez prefira um tratamento que vai de fato eliminar o problema a um ritual de profundo significado poético, social e espiritual – mas que não fará nada para eliminar seu sofrimento. Na madrugada, horas depois do fim da cerimônia, quando a adrenalina baixa e tudo está quieto, é ele que segue sofrendo, sozinho e em silêncio.

Carlos Orsi é jornalista, editor-chefe da Revista Questão de Ciência, autor de "O Livro dos Milagres" (Editora da Unesp), "O Livro da Astrologia" (KDP), "Negacionismo" (Editora de Cultura) e coautor de "Pura Picaretagem" (Leya), "Ciência no Cotidiano" (Editora Contexto), obra ganhadora do Prêmio Jabuti, e "Contra a Realidade" (Papirus 7 Mares)