Num certo dia de abril de 1788, uma multidão, composta por entre 2 mil e 5 mil manifestantes, marchou em direção a uma cadeia de Nova York para arrancar de lá e linchar um grupo de médicos e estudantes de Medicina, que se encontravam em custódia protetiva. A turba jogava pedras e tijolos no cordão de soldados, cidadãos e autoridades civis (incluindo o prefeito James Duane e o governador George Clinton) que tentava manter a situação sob controle. Por fim, o governador Clinton ordenou que a tropa abrisse fogo nos revoltosos. Pelo menos 20 pessoas morreram.

A tragédia entrou para a história com o nome de “Motim dos Médicos”. A causa geral foi a revolta dos trabalhadores brancos nova-iorquinos com o fato de que a prática rotineira dos estudantes, de roubar cadáveres de cemitérios para usar nas aulas de anatomia e patologia, havia atingido túmulos de mulheres brancas (enquanto os túmulos violados eram apenas de negros, havia petições e abaixo-assinados, mas não tumulto).

A causa imediata, por sua vez, é incerta, ao menos nos detalhes. O que parece consensual é que crianças, brincando do lado de fora de um hospital, viram alguma coisa que depois contaram aos adultos, que então se revoltaram a ponto de invadir o hospital, quebrar móveis e equipamentos, destruir laboratórios. Médicos e estudantes tiveram sorte de escapar com vida e chegar incólumes à prisão.

Alguns relatos dizem que as crianças viram o corpo de uma mulher branca, pendurado na janela. Já o o historiador Joel T. Hadley (1813-1897) diz que um estudante de Medicina teria, usando um braço amputado de uma morta, acenado para os meninos que brincavam no terreno vizinho, e dito que o membro pertencera à mãe de um deles, recentemente falecida.

Segundo o relato de Hadley em seu livro “The Great Riots of New York” (“Os Grandes Motins de Nova York”), o menino, “aterrorizado, correu imediatamente para o pai, um pedreiro (...) o pai logo seguiu para o túmulo da mulher, que mandou abrir. O corpo não estava mais lá, e o homem contou o ocorrido a seus colegas de trabalho. Eles se encheram de raiva e, armados com ferramentas, e juntando uma multidão enquanto caminhavam, invadiram e cercaram o hospital”.

Anatomia da anatomia

Muito já se escreveu e falou nas últimas décadas (e, ainda mais, no último biênio, por obra e graça da pandemia) sobre a relação tumultuada entre ciência, filosofia, Medicina e sociedade. Boa parte dessa conversa acaba girando em torno de caricaturas – seja a da construção social radical (a ciência apenas reflete modas, preconceitos, interesses políticos) ou do positivismo ingênuo (a ciência avança com fatos sólidos, de forma desinteressada, à margem das disputas sociais e dos interesses políticos).

A verdade, no entanto, é que as redes ligando ideologia, interesse econômico, política, poder – e também a busca honesta pela verdade e a preocupação sincera com a saúde humana – são muito mais complicadas do que esse par de modelos sugere. E essa complicação toda talvez nunca tenha ficado tão clara (aos menos, para nós, que temos o benefício do espelho retrovisor) quanto nos anos que se seguiram à “virada anatômica” da Medicina.

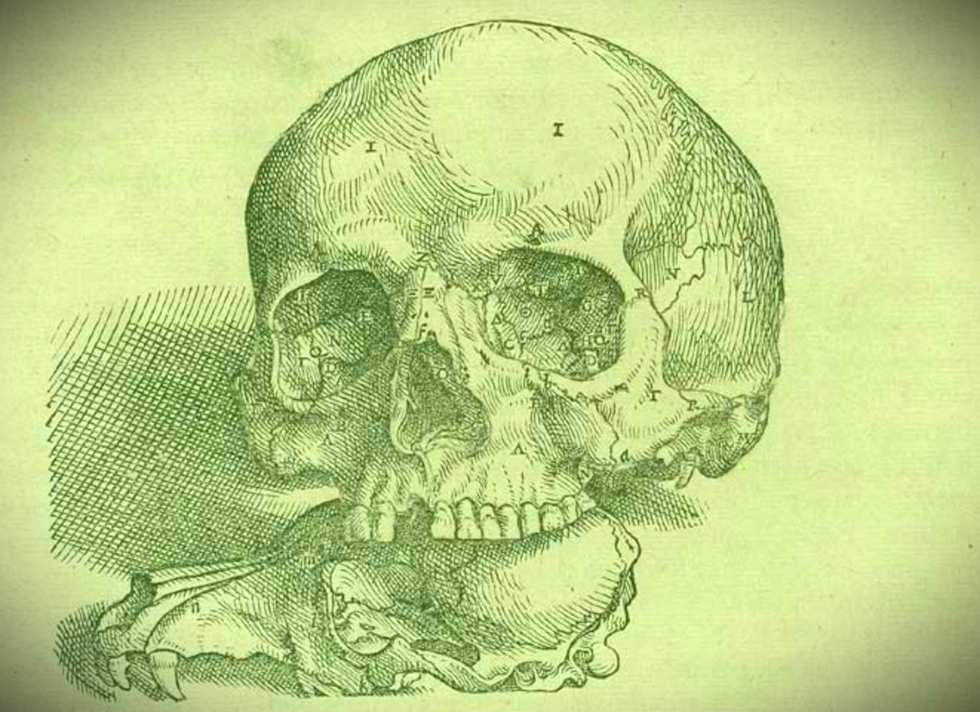

A história é longa e há inúmeros livros fascinantes a respeito (por exemplo, “The Greatest Benefit to Mankind: A Medical History of Humanity”, de Roy Porter [1946-2002]), mas resumindo: a partir da segunda metade do século 18, o pensamento médico europeu migrou da ideia de que doenças teriam causas holísticas – isto é, seriam provocadas por desequilíbrios que afetavam o organismo como um todo – para a de que doenças seriam causadas por lesões localizadas: um problema específico num órgão ao tecido específico. Uma consequência do novo paradigma foi tornar o ensino de Medicina altamente dependente da dissecação de cadáveres: o médico “moderno” deveria ser capaz de reconhecer órgãos e tecidos, distinguir os saudáveis dos lesionados, distinguir entre diferentes tipos de lesão, e assim por diante.

Isso gerou uma fantástica demanda por cadáveres para estudo, que entrou em choque com os preconceitos sociais e religiosos contra a manipulação de corpos humanos, em geral, e a dissecação, em particular.

Soluções aparentes, como destinar os corpos de condenados à morte executados para as escolas de Medicina, além de se mostrarem insuficientes, acabavam reforçando o preconceito: tornar-se objeto de uma aula de anatomia agora carregava o estigma de igualar o morto a assassinos, celerados e estupradores.

Pele humana

Em 1º de fevereiro de 1829, o corpo de William Burke (1792-1829), morto por enforcamento quatro dias antes, foi dissecado, numa cerimônia pública, pelo professor de anatomia Alexander Monro “tertius” (1773-1859), da Universidade de Edimburgo.

Até hoje seu esqueleto faz parte do acervo da universidade, assim como um bloco de notas que, diz-se, foi encadernado com sua pele. E também um papel com a seguinte inscrição: “Isto foi escrito com o sangue de Wm Burke, enforcado em Edimburgo em 28 Jan. 1829 pelo assassinato da senhora Campbell ou Docherty. O sangue foi retirado de sua cabeça em 1º de Fev. 1829”.

Burke, com seu comparsa William Hare (1792-?), havia matado pelo menos 16 pessoas entre 1827 e 1828, a fim de vender os cadáveres para o professor de anatomia Robert Knox (1791-1862). Knox, um mestre extremamente popular, vivia de dar aulas para turmas particulares, compostas principalmente de estudantes de Medicina insatisfeitos com a qualidade do ensino oferecido por Monro, nas aulas oficiais da universidade.

Aulas particulares de anatomia eram um grande negócio na Edimburgo de então. Knox tinha diversos concorrentes. A disputa acirrada por cadáveres havia criado uma nova categoria profissional, a dos “ressurreicionistas” – ladrões de túmulos. Mas Burke e Hare jamais foram ressurreicionistas, nunca violaram um túmulo: seu negócio era produzir cadáveres, não roubar os já prontos.

Para não causar desconfiança em Knox (até que ponto o médico teve responsabilidade, por instigação ou omissão, nos crimes é algo disputado até hoje), a dupla desenvolveu uma técnica de assassinato por asfixia, apelidada depois de “burking”, algo como “burqueamento”, que não deixava sinais evidentes de violência.

Família Real

O impacto dos crimes de Burke e Hare, e da suspeita de casos semelhantes em outras partes da Grã-Bretanha, é difícil de estimar: de repente, a população pobre do Reino Unido percebeu que, de uma forma muito literal, valia mais morta do que viva. Em 1832, o Parlamento britânico aprovou uma Lei de Anatomia para regular o fornecimento de corpos para escolas de Medicina e professores particulares, eliminando os incentivos para “ressurreicionistas” e “burqueadores”.

O debate da lei não foi livre de polêmicas, principalmente por fazer da população mais pobre, incapaz de arcar com os custos de um funeral, e dos cidadãos que dependiam de caridade pública, doadores compulsórios de corpos. Alguns comentaristas sugeriram na época que, se viver às custas do Erário sem produzir nada era o que tornava alguém passível de dissecação, os membros da Família Real e o clero da Igreja Anglicana (que até hoje é subsidiada pelo Estado britânico) deveriam puxar a fila.

Recapitulando, então, temos o que pode ser visto como um avanço da filosofia por trás da construção do conhecimento científico – o abandono das teorias médicas baseadas em especulações metafísicas sobre humores e energia vital, a adoção de uma atitude mais empírica na busca de causas específicas para problemas de saúde – levando a uma revolução no ensino, o que afeta a economia, o que mexe com relações de raça e classe social. E com o crime.

É importante ainda notar que o paradigma da lesão específica, embora “menos errado” que o do equilíbrio holístico, também ainda não está exatamente certo; e que uma de suas consequências – a metáfora do paciente como um autômato feito de peças, algumas em bom estado, outras defeituosas –, embora tenha permitido avanços importantíssimos, hoje causa ruídos na relação médico-paciente que acabam empurrando muita gente para os braços do charlatanismo holístico, cujo principal argumento de venda é prometer “olhar para o ser humano, não para a doença”.

Talvez o melhor seja dizer que no conhecimento científico existe progresso, mas não triunfo, e que quando a ciência se traduz em ação e fato social, cada avanço traz em si o potencial de abuso e, com isso, de retrocesso. O fato científico não é escravo das paixões e interesses momento, mas também não é impermeável ou totalmente inocente em relação a ambos.

Carlos Orsi é jornalista, editor-chefe da Revista Questão de Ciência, autor de "O Livro dos Milagres" (Editora da Unesp), "O Livro da Astrologia" (KDP) e coautor de "Ciência no Cotidiano" (Editora Contexto), ganhador do Prêmio Jabuti, e "Contra a Realidade" (Papirus 7 Mares)