Em uma entrevista de 1994, o ator Kevin Bacon afirmou que tinha trabalhado com todo mundo em Hollywood – ou pelo menos com alguém que trabalhou com qualquer outro alguém. Ele ficou com pecha de pedante, e um trio de universitários aproveitou a deixa para criar um jogo de boteco chamado “seis graus de Kevin Bacon”. A missão é ligar um ator aleatório qualquer a Bacon, usando uma corrente de atores que aparecem juntos em filmes. Pode-se usar no máximo, é claro, seis filmes.

Essa é só uma das dezenas de manifestações pop da hipótese dos “seis graus de separação”: a ideia folclórica de que seu amigo tem um amigo que tem um amigo que tem um amigo que lhe permite alcançar qualquer pessoa no mundo, de um pescador na Groenlândia a Vladimir Putin. De acordo com a lenda, o número máximo de elos de que uma pessoa precisa para alcançar qualquer outra pessoa seria seis.

Em uma interpretação bastante literal, é fácil refutar a hipótese: ainda existem grupos indígenas caçadores-coletores isolados na Amazônia e na Papua-Nova Guiné, que só são conhecidos por imagens de satélite ou fotos de avião, e nunca tiveram contato com pessoas de fora da tribo. Sabe-se que alguns desses grupos volta e meia entram em guerra – e a interação com rivais que já viram gente de fora pode criar elos acidentais com o resto da civilização. Mas não se pode descartar que algumas dessas tribos realmente permaneçam desconectadas dos demais seres humanos.

Feita essa ressalva, existem sim alguns estudos com amostras razoavelmente grandes e representativas que se dedicaram a calcular o número médio (não o máximo) de conexões necessárias para ligar duas pessoas quaisquer. E esses estudos, veremos a seguir, obtêm valores entre quatro e sete. Ou seja: a ideia de que a maior parte de nós está conectada por correntes com menos de dez pessoas está correta, em linhas gerais. Mas o seis não é um número mágico: ele começou como um chute, fora do âmbito do método científico – que primeiro se espalhou pela esfera cultural e só depois foi posto à prova.

A origem da ideia

Tudo começou em 1929, com um autor húngaro obscuro chamado Frigyes Karinthy (1887-1938), pioneiro da ficção científica. Frigyes (esse é o sobrenome – em húngaro, a norma é grafá-lo antes do nome) é mais famoso por ter escrito uma fanfic baseada no clássico As Viagens de Gulliver. Nela, o marujo explorador do século 18 é atualizado e se torna um piloto de avião perdido na 1ª Guerra. Ele chega ao reino robótico de Faremido, onde todos os seres são feitos de materiais inorgânicos e se comunicam com música. Daí o nome do local, em que cada sílaba é uma nota.

Digressões à parte, a obra de Frigyes que nos interessa é um ensaio intitulado Correntes. Não encontramos uma tradução em português – vai uma em inglês, mesmo, neste link. O tema do texto é a noção clichê de que o mundo, graças a meios de comunicação e transporte cada vez mais rápidos, está se tornando metaforicamente menor. (Isso, vindo de um homem que só conhecia o telefone e o telégrafo.)

Frigyes escreve: “Um de nós sugeriu realizar o seguinte experimento para provar que a população da Terra está mais próxima agora do que jamais esteve. Nós deveríamos selecionar qualquer pessoa dentre os 1,5 bilhão de habitantes da Terra – qualquer um, em qualquer lugar. Ele apostou conosco que, usando uma corrente com não mais do que cinco indivíduos, o primeiro dos quais fosse um conhecido, ele poderia contatar o indivíduo selecionado (...) Por exemplo: ‘Olha, você conhece o Sr. Fulano, peça a ele para contatar seu amigo Sicrano, que conhece Beltrano e assim por diante’.”

O autor húngaro, então, submete a hipótese a alguns testes anedóticos (como ligar si mesmo a um operário da Ford) e comenta que tal façanha seria impossível apenas 500 anos antes, quando os europeus sequer sabiam da existência de nativos americanos para que fosse possível encontrar uma rede de conexões viável entre a Europa e o território em que hoje ficam os EUA.

Que mundo pequeno!

Três décadas depois, um psicólogo americano tentaria realizar a ideia na prática. Stanley Milgram (1933-1984) é mais famoso por um experimento que realizou entre 1961 e 1963, no contexto do julgamento e execução do nazista Adolf Eichmann (1906-1962) em Israel. Curioso com a naturalidade com que o ex-oficial da SS falava sobre seu papel na organização do Holocausto, Milgram procurou determinar se pessoas cometem atos hediondos (no caso de sua simulação, aplicar choques elétricos letais) com mais facilidade quando estão recebendo ordens.

Seu trabalho com os graus de separação, que ele denominou “experimento do mundo pequeno”, não parece ter sido inspirado diretamente por Frigyes. Milgram sequer mencionou o húngaro quando publicou seus resultados — inicialmente em um texto de formato jornalístico, na revista Psychology Today. Nessa época, a ideia já havia se espalhado pela comunidade acadêmica, especialmente no campo do urbanismo. Milgram cita um trecho sobre Nova York escrito por Jane Jacobs, ativista e autora do livro Morte e Vida de Grandes Cidades, como inspiração.

O que Milgram fez foi criar um jogo de correspondências bastante informal: pediu a 296 voluntários de diferentes partes dos EUA que tentassem fazer uma carta chegar a um único homem, habitante de um subúrbio da cidade de Boston. Eles não podiam descobrir o endereço por meios indiretos. A regra era que cada voluntário só podia enviar a mensagem para alguém que conhece — e imagina ser mais próximo do alvo do que si próprio. Essa pessoa, por sua vez, também disporia apenas de sua rede imediata de conhecidos.

(A definição de “conhecido”, aqui, era “íntimo o suficiente para chamar pelo primeiro nome”, um critério que fazia sentido nos EUA da época, onde a norma linguística tácita é chamar todo mundo de Mr. ou Ms. Sobrenome, até segunda ordem).

Milgram não obteve resultados com significância estatística, porque a amostra não foi grande o suficiente. Apenas 44 cartas chegaram ao destino – fosse a residência, fosse o escritório do alvo –, exigindo uma média de cinco conexões. O número de conexões mais comum foi seis, verificado em 11 das 44 correntes. Essa confusão entre o número médio de conexões (cinco) e o número mais comum de conexões (seis) provavelmente ajudou a fixar o número seis no imaginário popular, ainda que o psicólogo não o mencione como sendo de particular importância ao apresentar os resultados.

Em 2001, pesquisadores da Universidade Columbia, em Nova York, tentaram reproduzir o experimento de Milgram usando email, e conectando uma amostra de pessoas de diversas nacionalidades, etnias, idades etc. Os resultados saíram em 2003.

60 mil voluntários receberam a missão de alcançar uma pessoa pré-determinada dentre uma lista de apenas 18 destinatários, que iam de um veterinário do exército norueguês a um professor universitário nos EUA. Das 24,6 mil correntes de email que se formaram, apenas 324 alcançaram o alvo, uma taxa de 2% inferior à conseguida por Milgram em seu experimento (o principal motivo é que a chance de um email se perder na caixa de spam ou simplesmente ser ignorado é muito maior que a de uma carta ser abandonada na caixa de correio). A maioria das correntes que se completaram, porém, exigiu apenas quatro passos.

Limitações

Um problema central do experimento de Milgram, além do tamanho, é que ele funciona na base do chute: cada pessoa na corrente de correspondências manda a mensagem para um conhecido que imagina estar mais próximo da pessoa-alvo — mas nada garante que esse conhecido de fato é a melhor opção no leque.

Por exemplo: se você precisa alcançar um lutador de boxe, parece uma boa ideia enviar a carta a um atleta de judô que foi seu amigo no colégio, na esperança de que haja algum elo. Mas, nada impede que esse seja um caminho desnecessariamente longo — e que haja uma conexão com menos elos, mas que ninguém tentaria, por parecer muito improvável. Por exemplo: seu primo nerd magricela, contador em uma imobiliária, talvez conheça o corretor que vendeu a casa ao boxeador.

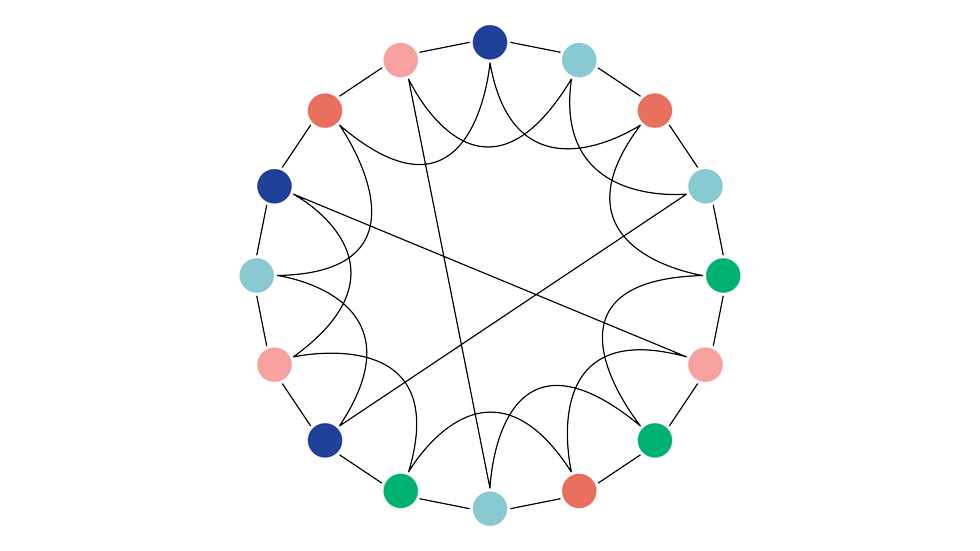

As redes sociais resolveram esse problema ao fornecerem uma lista de praticamente todo mundo que um ser humano conhece. É um caso clássico de aplicação de um ramo da matemática conhecido como teoria dos grafos, em que cada usuário do Facebook representa uma bolinha, e cada amizade é um traço que conecta duas bolinhas. Observe, abaixo, um exemplo meramente ilustrativo:

Um computador alimentado com a base de dados do Facebook sempre será capaz de identificar o menor caminho entre dois pontos, mesmo que a conexão não seja óbvia para as pessoas envolvidas. Isso torna possível testar a hipótese dos seis graus sem a incerteza associada ao experimento analógico de Milgram.

“Amigos” de Facebook

A empresa de Zuckerberg fez isso em 2016, e concluiu que a distância média entre dois usuários quaisquer é de 4,74 pessoas. Em 2008, era 5,28. Do ponto de vista da amostra, o estudo não poderia ser mais abrangente: no ano de 2016, o Facebook tinha 1,59 bilhão de usuários, o equivalente a 21% da população da Terra naquele ano, de 7,3 bilhões.

Alguns subconjuntos dentro desse pacotão total de usuários — correspondentes às populações de países desenvolvidos — são especialmente valiosos do ponto de vista estatístico, já que uma fatia muito grande da população tem um perfil online. Isso inclui idosos com baixa alfabetização informática e pessoas de baixa renda (que, em países mais pobres, teriam menos acesso à internet, o que acabaria distorcendo a representatividade).

Por exemplo: 71% dos americanos estão no Facebook (mas só 66,8% dos maiores de 18 votaram nas eleições de 2020). Em virtude desse grau altíssimo de inclusão digital, quando a análise é limitada apenas a usuários dos EUA, o número médio de conexões necessárias para alcançar alguém cai para 4,46.

O problema de realizar o experimento de Milgram no Facebook é que ele peca pelo excesso, e não pela falta: muitas pessoas têm 800 ou 900 supostos amigos. Mas é provável que, na vida real, apenas algo entre 100 e 200 deles sejam próximos o suficiente para de fato contarem como conexões. Os demais podem ser ex-colegas de trabalho, escola ou faculdade dos quais você mal lembra o nome, clientes, antigos professores, o síndico do prédio e até um estranho completo, de quem você aceitou um pedido de amizade sem saber bem por quê.

Um levantamento do Pew Research Center revelou que a média de pessoas adicionadas por cada usuário do Facebook é 155, mas que as pessoas entrevistadas descrevem apenas 50 deles como amigos (ou familiares) autênticos; 35% dos cadastrados, inclusive, admitem já terem aceitado convites de gente que não conheciam em pessoa. Seria forçado, portanto, enquadrar a maior parte dos amigos de Facebook no critério de Milgram. O que torna o número real certamente maior que 4,74.

Avô do WhatsApp

Um estudo da Microsoft sobre a hipótese dos seis graus, publicado em 2007, evitou esse problema ao analisar contatos de MSN, o mensageiro para desktop que foi contemporâneo do Orkut. O número de contatos por usuário era bem menor, e as pessoas envolvidas nos chats, em geral, se conheciam pessoalmente.

O resultado foram 6,6 conexões, em média. O mais próximo do número que existe no imaginário popular. (Lembrando, claro, que a escolha da base de dados do MSN também teve suas limitações: o acesso à internet, na época, era bem menos democratizado. Em 2008, só 34,8% dos brasileiros entrevistados pela PNAD do IBGE haviam acessado a internet nos últimos 3 meses — nos EUA, no mesmo ano, os conectados eram 74% da população. Ou seja: a amostra do MSN era menos representativa da população como um todo, distorcida a favor de pessoas mais jovens e ricas.)

A ressalva mais importante, porém, é a mesma mencionada ao longo de toda a matéria: trata-se de uma média. A Microsoft revelou que apenas 78% das pessoas eram conectáveis com menos de sete passos. Mas uma das conexões tentadas pelo algoritmo exigiu 29 elos. Para quem quiser insistir no valor máximo, essa é uma resposta um pouco melhor: você pode até estar a alguns apertos de mão do Putin, mas nada impede que exista alguém, em algum lugar, a 29 amizades de distância — ou até um indígena que sequer possa ser alcançado a partir da “civilização”. Comprovar caso a caso está fora de questão: o espaço amostral precisaria ser toda a Humanidade.

Bruno Vaiano é jornalista