Com a explosão no número de casos e mortes por COVID-19 vista no Brasil e em outras partes do mundo no início deste ano – só por aqui, mais de 60 mil vidas foram perdidas nos primeiros dois meses do ano, e nos aproximamos do escandaloso total de 2 mil mortes ao dia –, aumentaram as pressões para medidas mais restritivas ao contato social e, por tabela, à atividade econômica. Tais medidas têm bom apoio tanto no que sabemos hoje sobre o vírus, quanto em exemplos históricos e em dados científicos acumulados desde que os primeiros lockdowns foram adotados na Europa, a partir de março do ano passado.

Em junho, dois artigos publicados na revista Nature já apresentavam estimativas dos efeitos iniciais das medidas restritivas. Um deles (Hsiang et al), tratando das medidas de redução de contágio adotadas em 1,7 mil diferentes localidades da Ásia, Europa e EUA, até então, sugeria que mais de 140 milhões de infecções haviam sido “evitadas ou adiadas” graças às restrições. Outro (Flaxman et al), sobre 11 nações europeias, calcula que 3 milhões de vidas haviam sido salvas pelas restrições, até 4 de maio.

A literatura não para por aí. Em julho, artigo no British Medical Journal (Islam et al) avaliando medidas de distanciamento social em 149 países – de restrições ao transporte público, passando pela proibição de aglomerações públicas e chegando ao lockdown (definido pelos autores como controle da movimentação dos cidadãos) – estima que tais medidas, em conjunto, haviam causado uma redução média de 13% na incidência da COVID-19; sendo a adoção de lockdown nos estágios iniciais da intervenção um fator que amplificou o benefício.

E em dezembro do ano passado, correspondência publicada em JAMA Internal Medicine (Chen et al), comparou o excesso de mortes no estado da Califórnia entre dois períodos – um em que os californianos estavam sob ordem de “ficar em casa” e outro, após o relaxamento da ordem. A variação foi de 2,2 vezes: ou seja, no período após o relaxamento, o excesso de óbitos – número de mortes acima do esperado, com base na média dos anos anteriores – mais que dobrou.

Aqui mesmo no Brasil, artigo publicado na Revista Brasileira de Epidemiologia (Cruz) mostrou resultados positivos de restrições impostas no estado de São Paulo, e outro, em The Brazilian Journal of Infectious Diseases (Lino et al) mostra queda na ocupação de leitos de um hospital de Fortaleza após a adoção de medidas restritivas na cidade.

A teoria

Esses resultados não são surpreendentes, dado o que se sabe a respeito do SARS-CoV-2, o microrganismo causador da COVID-19, e das características da infecção em si.

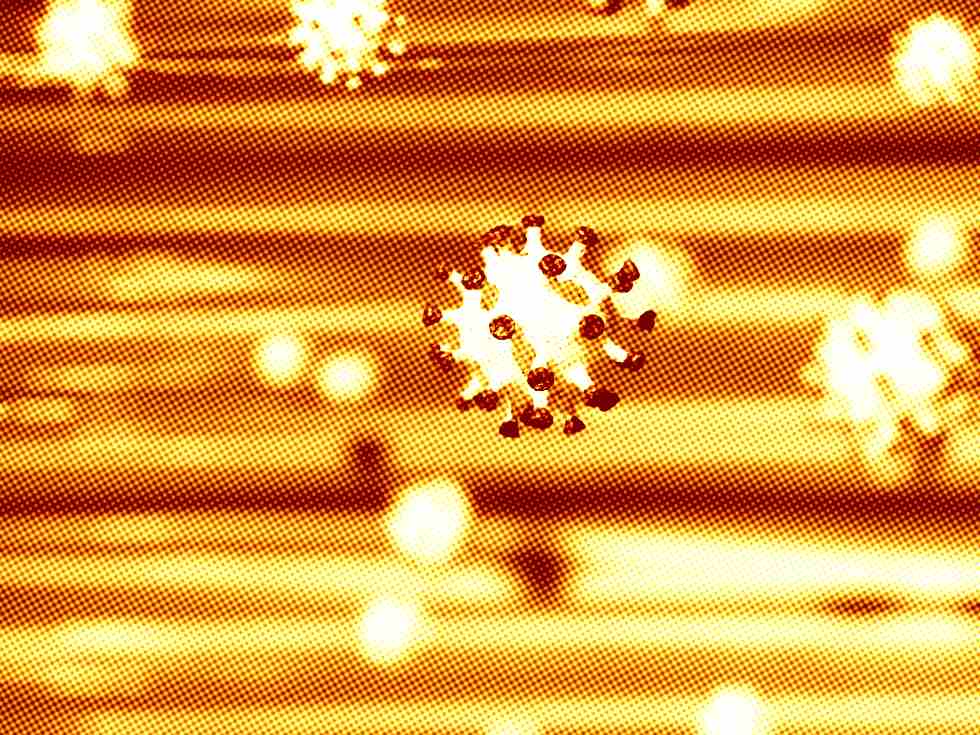

Sobre o microrganismo: trata-se de um vírus respiratório, com transmissão que se dá predominantemente por meio de gotículas de saliva e muco. O microrganismo viaja a bordo do líquido e da gosma que cuspimos ou exalamos ao falar, tossir, espirrar ou apenas respirar.

Sobre a infecção: a pessoa contaminada é mais contagiosa na fase assintomática, e a maioria das pessoas contaminadas mantém-se assintomática, sem jamais desconfiar que é, ou foi, um campo de reprodução e disseminação do vírus.

O fato de a transmissão se dar por gotículas já permite supor, mesmo na ausência de dados empíricos, que o distanciamento social e o lockdown serão eficazes. Se o vírus fosse predominantemente aéreo – isto é, capaz de se disseminar com liberdade plena pelo ar, sem precisar pegar carona na saliva –, ficar fechado em casa ou evitar contato com os outros ainda poderia ser útil, mas faria menos sentido.

Se o vírus pode entrar pela janela, ou pela porta na hora que eu abrir para pegar as compras, ficar em casa protege bem menos. Ficar a mais de dois metros dos outros na fila também parece fazer menos sentido. E, aliás, de que adianta usar máscara de pano, se o vírus, liberto da saliva, é tão menor do que os poros da trama do tecido?

Algum tempo atrás, circulou pelo Twitter um parágrafo, retirado de um livro-texto de epidemiologia, onde se lê que lockdowns são contraproducentes no caso de vírus aéreos. Esse parágrafo foi usado para argumentar que o consenso científico estaria sendo orwellianamente “reescrito” por razões políticas, para prejudicar (no caso de então) Donald Trump. O ponto é que o SARS-CoV-2 não é predominantemente aéreo: ele não sobe sozinho até o quinto andar, flutuando em massas de ar quente. Precisa de proximidade para ser eficaz. Essa é a diferença. E quanto à máscara, este vírus quase sempre está a bordo de uma gotícula que é, sim, maior do que a trama do tecido.

A infecção partir principalmente de pessoas assintomáticas é outro fato que permite prever, ao menos em teoria, que distanciamento social e lockdown serão eficazes.

Porque se o vírus depende de proximidade entre pessoas para se espalhar, e não dá para saber quem está transmitindo ou não, faz sentido evitar contato com o maior número possível de pessoas – pelo menos, até que a população tenha sido vacinada. O vírus não está no ar. Está nos outros (ou em você, e aí a sua obrigação é ficar longe das pessoas para protegê-las).

A prática

A despeito de toda essa lógica, existe uma impressão, disseminada em certos círculos – alguns internacionais, como o articulado em torno do ganhador do Nobel de Química Michael Levitt –, de que não só o distanciamento social e lockdown não funcionam, como toda a evidência empírica disponível confirma que são inúteis: a insistência de governos, jornalistas e cientistas nessas medidas seria uma espécie de ilusão coletiva, uma superstição moderna.

Críticas a elucubrações meramente teóricas fazem todo o sentido e são bem-vindas na ciência. Sempre que tentamos deduzir algo de princípios fundamentais ou daquilo que já sabemos, corremos o risco de nossos princípios estarem errados, ou de aquilo que já sabemos ser insuficiente – de haver fatos desconhecidos que invalidam nossa conclusão. É por isso que a ciência depende, também, do teste empírico de hipóteses.

Mas a efetividade do distanciamento social e do lockdown não são meros construtos teóricos: a literatura científica citada no início deste artigo, o exemplo histórico da Gripe Espanhola de 1918 e fatos recentes, como a queda abrupta de mortes na Inglaterra após a decretação do lockdown mais recente, em 4 de janeiro – a média móvel de novas mortes foi de 619, em 4/1, para 314, em primeiro de março –, somam-se para fazer da efetividade do distanciamento e das restrições à movimentação muito mais do que um “palpite”, uma “intuição” ou “mera teoria”. “Superstição”, então, passa longe.

As críticas práticas ao distanciamento social e aos lockdowns tendem a seguir quatro estratégias.

A primeira é fingir que os estudos que apontam a eficácia das medidas não existem ou são inválidos; no segundo caso, a ausência de trabalhos demonstrando essa suposta inadequação dos resultados positivos, em periódicos de bom impacto e boa reputação, seria fruto de uma articulação conspiratória em favor da “narrativa oficial” (qualquer semelhança com o negacionismo climático não será mera coincidência).

A segunda é produzir comparações espúrias entre regiões geográficas “com” lockdown e “sem” lockdown, de modo que as regiões “sem” pareçam estar se saindo melhor na contenção da pandemia.

Comparações assim são fáceis de gerar na medida em que se ignoram fatores de confusão – características específicas das regiões e que também afetam a taxa de transmissão do vírus, como a densidade demográfica – e de contexto, como as taxas de transmissão e de mortalidade de cada região no momento da decretação do lockdown: um lugar que deixou a mortalidade disparar antes de impor restrições manterá uma taxa de mortalidade acumulada alta.

Se a definição de “lockdown” usada for elástica, ou se a adesão efetiva do público às medidas não for levada em conta, melhor ainda.

Em terceiro lugar vem o argumento do custo-benefício: menos vidas seriam salvas pelas restrições do que tiradas por elas – gente que morrerá porque impedida de procurar ajuda médica ou “de fome”, por causa do dano à economia.

Essa é uma preocupação que tem muito pouco apoio nos dados: no Reino Unido, por exemplo, onde até agora houve três lockdowns, o excesso de mortes de 2020 em relação 2019 é quase todo efeito da COVID-19. Aqui no Brasil, no estado de São Paulo, cujo governo, embora nunca tenha decretado lockdown, é acusado por certos grupos de agir de modo excessivamente restritivo, morreram 42 mil pessoas a mais, em 2020, do que em 2019. As mortes por COVID-19 foram 52 mil. Ou seja: descontada a pandemia, houve 10 mil menos mortes no ano passado entre os paulistas do que em 2019.

Suécia!

O quarto argumento frequente é apontar para o sucesso sueco – o que é mais ou menos como um terraplanista apontando para a borda do mundo: algo que só ele e seus irmãos de fé acreditam existir.

Nem mesmo o Rei da Suécia acha que a política inicial da nação frente à COVID-19, de restrições levíssimas e voluntárias, foi um “sucesso”, e a forma miserável com que o país lidou com a pandemia já é até objeto de estudo. No início do ano, o governo sueco obteve do Parlamento autorização para decretar lockdowns.

O total de mortes acumuladas por milhão de habitantes na Suécia é três vezes maior que o do segundo país nórdico mais afetado pela pandemia, a Dinamarca. De fato, é 5% maior até do que o do Brasil. Em janeiro último, artigo de opinião na revista Lancet também declarava a estratégia sueca “um fracasso”.

Em dezembro, o responsável pelo setor de saúde na região de Estocolmo, capital do país, fez um apelo por ajuda e alertou para o risco de colapso das unidades de terapia intensiva.

A linguagem da razão

Já escrevi, mais vezes do que gostaria até, sobre o uso desonesto da incerteza inerente ao processo científico para bloquear decisões de política pública ou plantar auréolas de legitimidade intelectual ao redor de posições “controversas” que, de direito, já deveriam ter sido mandadas para a Grande Pilha de Compostagem da História.

É verdade que não temos um experimento social perfeitamente controlado demonstrando que restrições de movimentação, aglomerações e o uso de máscaras reduzem o sofrimento e o dano causados pela pandemia.

Mas dado o que sabemos sobre o vírus, seu modo transmissão, e o que a comunidade científica conseguiu deduzir a partir dos dados brutos gerados pela realidade ao longo dos últimos 12 meses, é simplesmente perverso insistir que restrições e lockdowns são apostas vazias ou incômodos desnecessários.

Carlos Orsi é jornalista, editor-chefe da Revista Questão de Ciência e coautor do livro "Ciência no Cotidiano" (Editora Contexto)