Por que devemos nos preocupar com a ignorância e o preconceito ideológico? Por que fazer questão de separar a ciência das pseudociências? A ciência nunca esteve imune às críticas, muito pelo contrário. Se ela avança, é porque faz uso da crítica como motor para o seu progresso. Nada que tenha alguma relevância é publicado na literatura científica sem que tenha sido duramente criticado.

Porém, com o advento da internet, a difusão de ideias erradas e, por vezes, perigosas, se tornou habitual. “Fake news”, teorias conspiratórias e a disseminação imprecisa de resultados de pesquisas científicas são alguns dos efeitos colaterais da liberdade que temos em uma sociedade aberta como a nossa, para receber e divulgar informação. De forma aparentemente paradoxal, pessoas supostamente instruídas são por vezes atraídas para falácias assim.

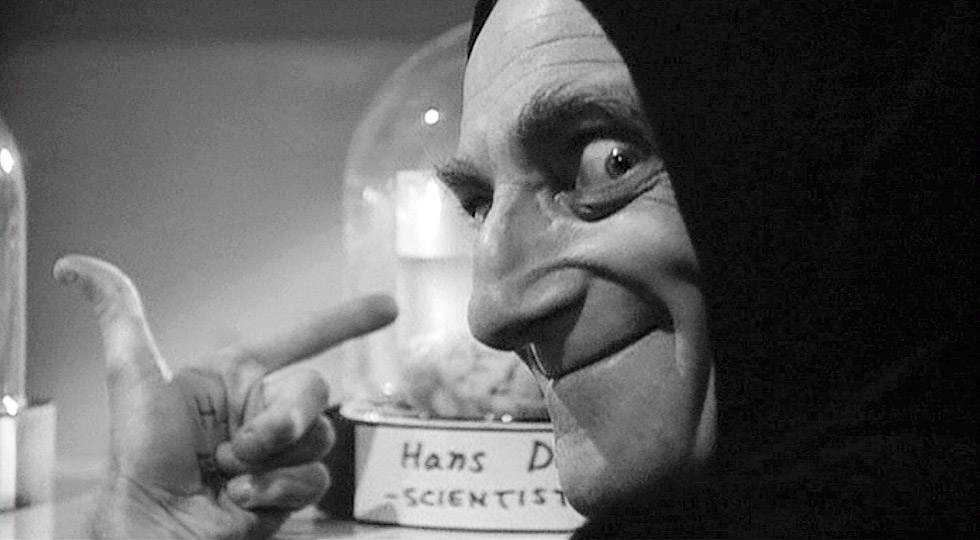

Uma possível explicação para esse paradoxo é a síndrome de Dunning-Kruger. Este é o nome dado à descoberta feita por dois psicólogos, David Dunning e Justin Kruger, para o viés cognitivo no qual indivíduos que possuem pouco conhecimento sobre um determinado assunto se julgam competentes para emitir opiniões a respeito. Esse efeito se torna mais grave quando esses indivíduos são famosos e têm legiões de seguidores.

Assim, quando a garota Playboy Jenny McCarthy organizou uma campanha para alertar os pais sobre os “perigos” da vacinação e a sua suposta relação com autismo, influenciou milhares de pais que optaram por não vacinar os seus filhos. Ela e seus seguidores agiram de forma diametralmente oposta à opinião da classe médica e científica, baseando-se somente em um único estudo fraudulento que associava a vacina tríplice viral ao autismo.

O antídoto para o efeito de Dunning-Kruger é a metodologia científica. A ciência é o único sistema epistemológico que tem, como fundamento principal, a admissão da ignorância. Na ciência, é mais importante perguntar do que responder. A revolução científica, que teve início na Europa no século 16, modificou nossas vidas para sempre. Apesar da inevitável mortalidade e da sensação de angústia e perplexidade que a acompanha, algo que dificilmente a ciência resolverá, o bem-estar, a saúde e talvez, até mesmo a felicidade da maioria das pessoas é, hoje em dia, bem maior que a de um cidadão da Idade Média.

Vejamos: a expectativa de vida na Idade Média girava em torno de 30 anos, porque o nível de mortalidade infantil era absurdamente alto: taxas de mortalidade infantil de 50% ou mais não eram incomuns. Eram, aliás, a norma, mesmo na alta sociedade da época. Doenças infantis, que hoje são facilmente evitadas com vacinação, eram sentenças de morte para nenês e crianças. A morte precoce de uma criança é considerada, justamente, uma tragédia familiar de enormes proporções: mas há 600 anos era algo corriqueiro, algo quase mundano.

Se uma pessoa sobrevivesse à infância, sua expectativa de vida chegava a 60 anos; alguns felizardos alcançavam um pouco mais do que isso. Mas seria uma vida sem ar-condicionado, calefação, sem boa alimentação, provavelmente com muitos episódios de fome, com apenas uma ou duas peças de roupa e sapatos, sem chuveiro de água quente ou banheiros com privada e descarga, sem analgésicos e antibióticos e outras “amenidades” que hoje em dia consideramos óbvias e que só valorizamos quando nos faltam.

Uma fratura exposta, há 800 anos, era praticamente uma sentença de morte, assim como era uma simples, porém perigosa, apendicite. E mesmo uma pessoa plenamente saudável, após os 40 anos de idade, mal podia enxergar as letras de um livro ou detalhes da paisagem, simplesmente porque não havia óculos para correção da presbiopia, a “vista cansada”.

Quem não lembra dos gigantes da literatura de 100-200 anos atrás? Muitos morreram relativamente jovens devido à tuberculose, ou sífilis, doenças infecciosas que são curadas desde os anos 1950 com tratamento antibiótico.

É verdade que nem tudo é cor-de-rosa para a maioria das pessoas. A “busca pela felicidade” segue sendo difícil, e a vida não é isenta de sofrimento para ninguém. Mas será que gostaríamos de voltar no tempo e ter um estilo de vida da Idade Média? Valeria a pena abdicar de nossa saúde, conforto e bem-estar por uma vida mais “natural e simples”?

Por algum motivo, que pessoalmente não consigo entender, alguns têm um medo inexplicável do moderno, e acham que no passado tudo era melhor. É uma falsa nostalgia, pois ninguém que está vivo, hoje, esteve presente há 800 anos atrás. Um sentimento relativamente comum é a quimiofobia, que é a aversão ou preconceito contra produtos químicos. Os quimiofóbicos creem que a vida ancestral era pura e, portanto, mais saudável do que atualmente.

É difícil precisar quando começou a histeria quimiofóbica mas, sem dúvida, a publicação do livro Primavera Silenciosa, da “ambientalista” Rachel Carson em 1962, deu sustentação a essas ideias. Nele, Carson argumentou incorretamente que “pela primeira vez na história, cada ser humano está exposto ao contato com perigosos produtos químicos, do momento de sua concepção até a sua morte”.

Conforme explicou o bioquímico Bruce Ames em uma série de artigos publicados no final dos anos 1990 (por exemplo, este: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9677052 ), a afirmação de Carson está errada, pois 99,9% dos compostos químicos aos quais estamos expostos são naturais, e cada um deles é potencialmente letal. Tudo que ingerimos ou consumimos é química, a nossa constituição é química.

Produtos naturais, como toxina botulínica, arsênico, cianeto, veneno de cobra, só para citar alguns exemplos, são extremamente perigosos. Dezenas de milhares de espécies de plantas não são comestíveis, porque produzem compostos tóxicos. Tudo, absolutamente tudo, pode ser fatal.

Como dizia o polímata Paracelso (sec. XVI): “A dose faz o veneno”. Até a água, imprescindível à vida, pode matar, se ingerida em grande quantidade.Mas os defensores da “natureba”, acham que moléculas produzidas no laboratório são o grande vilão. Propõem o retorno às origens, à agricultura orgânica, sem revelar o fato de que, dada a sua menor eficiência, se abolíssemos o uso de adubos químicos e defensivos agrícolas, boa parte da humanidade pereceria de fome.

Os sobreviventes teriam que gastar muito mais com alimentos básicos e provavelmente uma parte considerável das nossas florestas teria que ser derrubada para dar lugar a mais lavouras, com o objetivo de prover alimentos suficientes para todos os humanos e animais domésticos restantes. Tudo isso por uma promessa de retorno a uma forma de vida supostamente mais saudável.

Por que supostamente? Porque todo agricultor sabe que é impossível cultivar plantas em larga escala sem a utilização de pesticidas e outros defensivos agrícolas. Milhares de micro-organismos causam doenças em plantas. Para evitar e tratar moléstias causadas por fungos, por exemplo, é necessária a aplicação de antifúngicos, seja na agricultura moderna ou na agricultura “orgânica”. Será que devemos substituir os defensivos agrícolas “químicos”, que foram amplamente testados, por agrotóxicos “orgânicos”, que supostamente poluem menos?

Por exemplo, será que vale a pena substituir o antifúngico “químico” Mancozeb pelo fungicida “orgânico” sulfato de cobre, sabendo que a letalidade do Mancozeb em animais é 99% menor que a do sulfato de cobre, e que a taxa de permanência no solo do defensivo “químico” é de no máximo 15 dias, ao passo que o sulfato de cobre, sendo não degradável, contamina eternamente o solo?

Essas não são perguntas retóricas, haja vista a importância do tema e as suas implicações. E não estão livres de controvérsias. Outras questões, como a necessidade da vacinação infantil, são sim desnecessariamente controversas, pois bastaria acompanhar os dados da evolução e controle de doenças infecciosas preveníveis, ao longo do século XX, ou somente seguir o consenso praticamente unânime de cientistas e médicos, para chegar à conclusão de que a razão custo/benefício da vacinação é extremamente baixa.

Para quem acha que sabe as respostas, sem haver pesquisado ou se debruçado sobre a literatura científica, ou, pelo menos, prestado atenção aos cientistas que estudam essas questões, argumentos fáceis e teorias conspiratórias bastam. Mas a natureza é complexa, e se algumas respostas parecem fáceis de encontrar hoje, é porque cientistas no passado estudaram e pesquisaram arduamente, produzindo explicações assimiláveis para todos nós.

Beny Spira é biólogo, professor livre-docente do Instituto de Ciências Biomédicas (ICB) da Universidade de São Paulo