Tenho amigos otimistas que às vezes falam em “progresso cognitivo da Humanidade” — a ideia de que, como espécie, vamos nos tornando cada vez mais capazes de separar fato de ficção, de reconhecer erros de raciocínio, identificar falácias, separar conhecimento de opinião. E, de fato, só no século 20 vimos surgir a estatística, a pesquisa psicológica sobre vieses e heurísticas e uma grande sofisticação do pensamento lógico-filosófico que trata de conceitos fundamentais como “explicação” e “causa”.

Com toda essa evidência, então, por que me refiro a esses amigos como “otimistas”? É que, volta e meia, tenho a sensação de que retornamos quase à estaca zero ou, para ser mais preciso, àquele crucial momento do século 17, na Europa, em que as incompatibilidades entre os modos de pensar mágico e científico iam ficando claras, e as duas tradições finalmente tomavam caminhos separados.

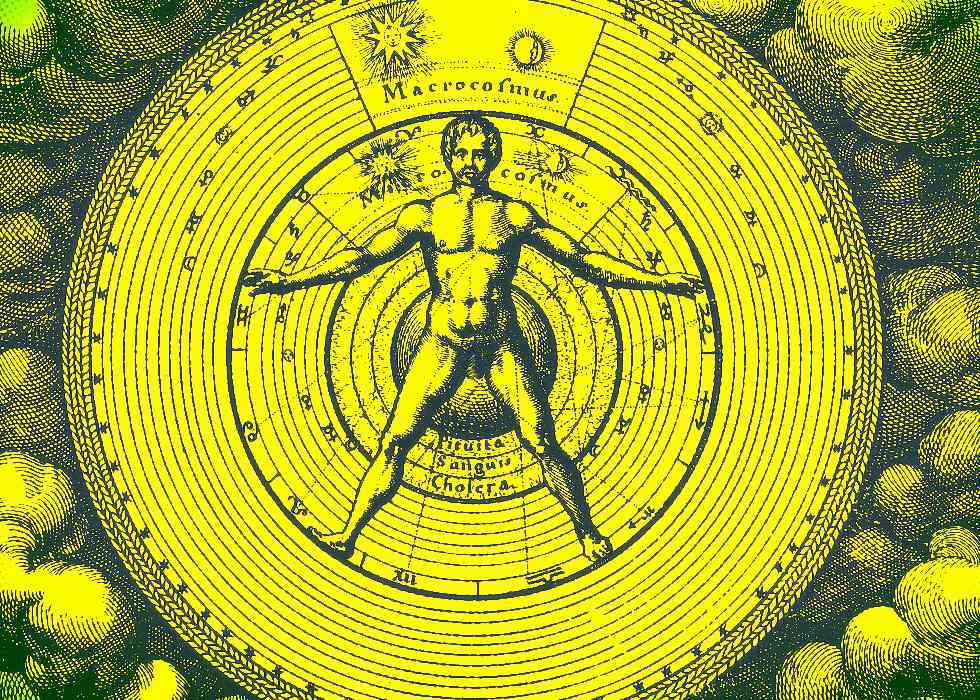

É difícil, por exemplo, não lembrar do uso que Robert Fludd (1574-1637), o último dos grandes magos-alquimistas da Medicina, fazia das descobertas científicas mais modernas de sua época, quando assistimos ao aviltamento a que a Física Quântica sofre nas mãos de coaches, consteladores familiares, gurus da prosperidade e picaretas em geral.

Fludd foi um entusiasta de primeira hora da descoberta da circulação do sangue anunciada por William Harvey (1578-1657), não por razões científicas, mas porque a ideia de o coração fazendo sangue circular pelo corpo casava muito bem, metaforicamente, com a ideia mágica do corpo humano como uma miniatura do Universo — do mesmo modo que o Sol faz energia vital circular pelo Cosmo, assim o coração, etc.

Ele também adorou De magnete, livro em que William Gilbert (1544-1603) descreve uma série de experimentos com magnetos, não porque acreditasse que experimentação empírica é o caminho a seguir na investigação da natureza — Fludd considerava argumentos construídos a partir de experimentos um “rebaixamento” da razão, uma ferramenta para a instrução de mentes inferiores —, mas porque a demonstração de que objetos feitos de um mesmo material (no caso, ferro) podiam influenciar-se à distância ajudava-o a defender suas curas mágicas favoritas, como o unguento de arma, um cicatrizante que dependia de uma suposta “simpatia” entre o sangue na lâmina e o sangue na ferida.

Remédio à distância

O “unguento de arma” foi uma das grandes polêmicas médicas da Revolução Científica. Essa polêmica apresentou características que ecoam até hoje (daí parte de meu ceticismo quanto ao “progresso cognitivo da Humanidade”). Tratava-se de um remédio cicatrizante a ser aplicado não ao ferimento, mas à lâmina que o causou. Influências “simpáticas” ou “magnéticas” então seriam transmitidas entre os vestígios de sangue da vítima, encontrados na arma, e o sangue exposto na ferida aberta.

A ideia desse tipo de preparado costuma ser atribuída a Paracelso (1493-1541). Uma receita, supostamente retirada de sua obra, mas publicada na Inglaterra em 1635, requer mofo de crânio humano, sangue humano, gordura humana, óleo de linhaça, óleo de rosas e amoníaco.

Outra receita, encontrada na obra de Sir Francis Bacon (1561-1626), requer ainda a gordura de um urso e de um javali que tenham sido abatidos durante o ato sexual. Coerente com seu papel de um dos pais do ceticismo científico, Bacon desconfia desse requisito, apontando que pode ser usado como desculpa: “se o experimento não funcionar, pode-se fingir que as feras não foram mortas na hora certa”. No entanto, ele elogia os proponentes do unguento por não acrescentarem, ao sexo, a exigência de que a mistura seja preparada no momento astrológico adequado.

A ideia de que forças de atração ou repulsão — entendidas como influências “simpáticas” ou “antipáticas” — poderiam ter um papel na biologia e, principalmente, na disseminação de doenças, era uma inovação relativamente recente. O médico italiano Girolamo Fracastoro (1478-1553), um pioneiro na discussão do mecanismo de contágio das moléstias infecciosas, trabalhara com esse conceito, desenvolvendo-o num tratado de 1546, De sympathia et antipatia rerum (“Sobre simpatia e antipatia”), apresentado como introdução de uma obra maior, De contagione et contagiosis morbis et eorum curatione (“Do contágio e das doenças contagiosas e suas curas”).

Fludd fazia uma apropriação seletiva da ciência de sua época, agregando descobertas experimentais e conceitos teóricos que pareciam ter alguma relação analógica com suas crenças, ao mesmo tempo em que negava a validade, ou minimizava a importância, dos métodos, processos e da própria atitude mental que haviam produzido essas mesmas descobertas e conceitos.

Os experimentos de Gilbert com materiais magnéticos e as ideias, ainda embrionárias, de Frascatoro sobre contágio pareciam coerentes com sua visão mágica de mundo, e só por isso ele os louvava (ainda que de modo distorcido, e apenas até certo ponto).

Num momento histórico em que a separação entre ciência, magia e religião ainda era um processo incerto e em andamento, o ecletismo de Fludd já atraía críticas até de cientistas ainda comprometidos com visões místicas, como o astrônomo Johannes Kepler (1571-1630).

Mecanismos

O último grande defensor sério do uso de algo parecido com o unguento de arma foi Sir Kenelm Digby (1603-1665), um dos primeiros discípulos britânicos de René Descartes (1596-1650) e membro fundador da Royal Society, a primeira sociedade científica do mundo. Digby tentou ser uma espécie de alquimista cartesiano, uma posição bem difícil de sustentar. Seu trabalho, de décadas, no que chamava de “pó de simpatia” é um exemplo da síntese que buscava.

Em 1657, ele fez uma apresentação sobre o assunto para um grupo de médicos e intelectuais em Montpellier, na França, dizendo que havia curado a ferida de um amigo ao submergir uma peça de roupa ensanguentada em água com o pó de simpatia dissolvido.

O filósofo Peter Lipton diz que havia até mesmo relatos de casos de pessoas “tratadas” com o pó, aplicado a facas e espadas, que haviam se recuperado mais depressa, e com menos complicações, do que as que tiveram suas feridas tratadas com emplastros e ataduras. O segredo? “Médicos e enfermeiros infectavam, inadvertidamente, as feridas que tentavam curar, enquanto os pacientes tratados ‘simpaticamente’ eram deixados em paz (só as espadas recebiam tratamento)”, escreve ele em Inference to the best explanation (“Inferência à melhor explicação”). Hoje, classificaríamos a (falta de) assepsia do tratamento convencional como um “fator de confusão” na comparação entre os tratamentos.

Digby tentava explicar o efeito em termos puramente mecanicistas, sem falar em mágica ou no poder dos astros: átomos de sangue, presentes na lâmina (ou na roupa ensanguentada) absorveriam as propriedades curativas do pó e seriam atraídos, por simpatia, de volta para a ferida.

Avançamos?

Será que estamos melhor agora, em termos de “progresso cognitivo”, do que o pessoal do século 17? Hoje, alquimistas (cartesianos ou de qualquer outro tipo) não são mais levados a sério quando o assunto é saúde, mas as táticas de Fludd, de apelar para resultados e jargões da ciência sem prezar seus métodos, e experimentos mal concebidos como os de Digby continuam influenciando o debate público de modo intenso.

A sucessão de curas improváveis e ineficazes propostas em meio à crise sanitária trazida pela COVID-19 chamou atenção para o despreparo de um número considerável de médicos e cientistas para identificar e enfrentar falácias que em nada diferem das de Fludd (subordinação do experimento a conclusões pré-estabelecidas, uso enganoso de metáforas e analogias para estender ou minimizar indevidamente a significância real de certos resultados científicos), e em detectar defeitos experimentais que nada ficam a dever aos de Digby.

E nem vou mencionar como a desconfiança de Bacon em relação à gordura de javalis abatidos durante o sexo se transfere perfeitamente para o tal do “uso precoce” do “protocolo de Marselha” (ou de Zelenko, ou de quem quer seja) no tratamento do novo coronavírus.

Mas a COVID-19 apenas escancarou um problema que já assomava há tempos. Todo o movimento de defesa das Práticas Integrativas e Complementares (PICs) alimenta-se dessa mesma seiva. Digby e Fludd deveriam ser os santos padroeiros do reiki e da homeopatia, padrinhos e paraninfos da cloroquina e do coach quântico.

Meus amigos otimistas poderiam chamar minha atenção para o fato de que, pelo menos, ninguém mais leva o unguento de armas a sério. Mas este é apenas um avanço de forma. Em conteúdo, o que mudou?

Carlos Orsi é jornalista, editor-chefe da Revista Questão de Ciência e coautor do livro "Ciência no Cotidiano" (Editora Contexto)