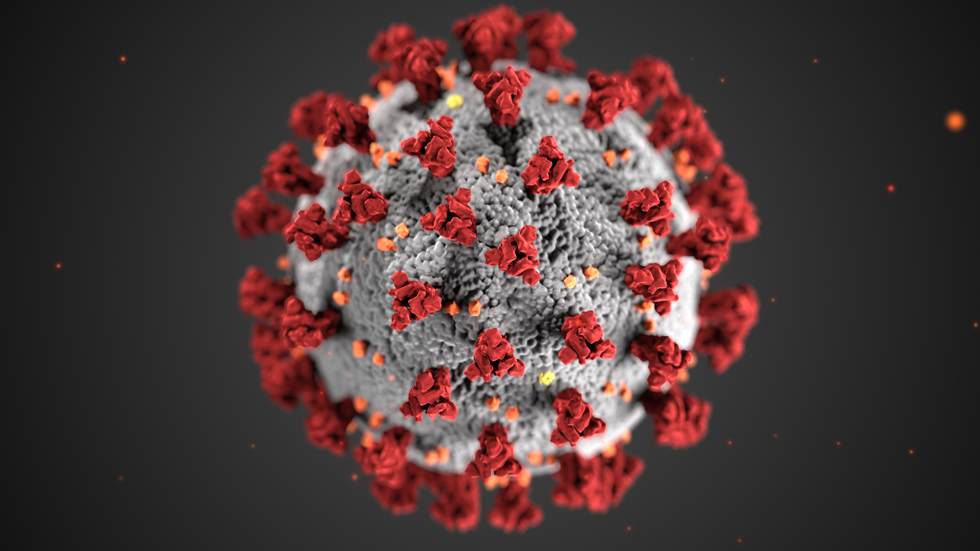

Não existe, até o momento, comprovação de que o medicamento para malária hidroxicloroquina seja útil no combate ao novo coronavírus, causador da atual pandemia da doença respiratória COVID-19. No entanto, a divulgação irresponsável de um estudo preliminar sobre o assunto já começa a causar escassez do produto nas farmácias e assanha o apetite comercial das companhias farmacêuticas. O estudo que causou a celeuma é inconclusivo e está repleto de imperfeições que amplificam dramaticamente o risco de resultados falsos positivos.

O trabalho foi divulgado por um pesquisador francês, via YouTube, e encheu de esperança as pessoas que aguardam um medicamento para a COVID-19.

Do ponto de vista da lógica científica, o estudo, cheio de furos – que explicaremos em detalhes mais adiante – e envolvendo um número muito pequeno de participantes (apenas 26, sendo que um morreu durante o processo e cinco outros abandonaram o teste), tem tanto valor como recomendação médica quanto uma receita psicografada. E o YouTube, afinal, não é o veículo adequado para comunicar resultados de testes clínicos, menos ainda em meio a uma pandemia.

O bom

Outro artigo, bem mais sério, divulgado no dia 9 de março, comparou a eficácia da cloroquina e da hidroxicloroquina na replicação do SARS-CoV-2 (o novo coronavírus) em células cultivadas em laboratório. A hidroxicloroquina e a cloroquina são medicamentos já aprovados para o uso, para tratar a malária. A diferença é que a primeira é mais segura, com menos efeitos colaterais para pessoas que sofrem de condições autoimunes. O estudo, em células cultivadas, mostrou efeitos promissores para combater o coronavírus.

Utilizar drogas já aprovadas por agências de controle como o FDA e a ANVISA para tratar outras doenças é uma estratégia útil, uma vez que o medicamento já passou por testes demorados e rigorosos para demonstrar que seu uso em seres humanos é seguro, dentro de certos parâmetros – é sempre bom lembrar que não existe medicação sem efeitos colaterais.

O fato de um medicamento ser capaz de matar o coronavírus no laboratório não garante que ele funcionará contra o vírus já instalado no corpo humano. Sabonete e álcool gel destroem o vírus na superfície da pele, por exemplo, mas beber sabão líquido ou tomar cachaça não vai curar ninguém da COVID-19. Para avaliar se o medicamento funciona no interior do organismo humano, outros testes – em voluntários humanos – são necessários.

O mau

Com esses resultados de laboratório já em mãos, outro grupo de pesquisadores, baseado na França, publicou recentemente o tal estudo em humanos, utilizando a hidroxicloroquina em 26 pacientes diagnosticados com o coronavírus, e obtendo o que os autores descrevem como “cura” em 20 deles. Parte do mundo maravilhou-lhe com uma notícia aparentemente tão boa, em meio à elevação do número de mortes e do desconfortável isolamento social.

Analisando o artigo com um pouco mais de cuidado e sem euforia, no entanto, percebemos algumas limitações graves do estudo, e que devem ser levadas em conta. Antes de prometer curas rápidas e desencadear uma corrida às farmácias, devemos nos atentar para o seguinte:

O estudo começou com 26 pacientes que receberam hidroxicloroquina (grupo1) e 16 que eram pacientes controle e não receberam o tratamento (grupo2). Todos testaram positivo para o coronavírus e o acompanhamento dos pacientes aconteceu por seis dias, após a administração da droga nos pacientes do grupo1.

Meia dúzia de pacientes do grupo1 perdeu-se no acompanhamento durante a pesquisa devido à interrupção precoce do tratamento. Os motivos são os seguintes: três pacientes foram transferidos para a unidade de terapia intensiva, um paciente morreu no terceiro dia após o início do tratamento; um paciente decidiu deixar o hospital e um paciente interrompeu o tratamento por causa de náusea.

Além disso, o ensaio clínico foi realizado com o rótulo aberto e não foi randomizado: ou seja, os médicos sabiam exatamente quem tomaria o remédio e quem ficaria no grupo controle. Os pacientes também sabiam se estavam tomando o remédio ou não. Um grupo placebo (pílula inerte) também não foi incluído no estudo.

Um estudo de teste clínico, para aprovar um medicamento, deve ser randomizado (pacientes distribuídos ao acaso nos grupos), duplo-cego (nem pacientes nem investigadores sabem quem tomou remédio e quem engoliu placebo), com grupo placebo (um grupo deve receber uma pílula inerte), e deve-se utilizar um número adequado de pacientes. Esse artigo viola simplesmente todos os critérios de qualidade exigidos para a boa pesquisa médica.

Vamos conferir: tinha um número muito pequeno de pacientes, o que potencializa a chance de resultados falsos (positivos ou negativos); não era cego, o que significa que tanto o efeito placebo (gerado pela confiança que o paciente sente no remédio) quanto o efeito pesquisador (gerado pelo investimento emocional do cientista em obter um bom resultado) estavam operando em volume máximo; não era aleatório, ou seja, não foi tomado nenhum cuidado para garantir que o grupo de tratamento e o grupo controle – no caso, controle negativo, os pacientes que ficaram sem remédio – tivessem todos, em média, condições iniciais semelhantes.

Os resultados podem de fato vir a ser animadores: há cientistas que consideram o tamanho do efeito – o nível de redução da presença de vírus no organismo dos voluntários tratados – grande o suficiente merecer respeito e chamar atenção.

Mas é preciso replicar esse estudo com mais pessoas, e incluir os controles adequados, antes de concluir qualquer coisa ou de avançar sobre as prateleiras das farmácias. Só assim poderemos confiar nos dados e deixar o viés de confirmação de lado. Existem, de fato, alguns estudos sérios que sugerem que remédios da família da hidroxicloroquina podem ser úteis contra certos vírus, mas também sabemos já que ela é uma droga caprichosa – funciona contra alguns vírus, não contra outros –, e tem efeitos colaterais.

Em hipótese alguma você deve se automedicar com cloroquina ou hidroxicloroquina. A margem entre a dose terapêutica e a tóxica é estreita, e o envenenamento por cloroquina tem sido associado a distúrbios cardiovasculares que podem ser fatais.

O feio

Comunicação de ciência já é um desafio em tempos normais. É preciso ser criterioso e cuidadoso ao analisar notícias científicas, checar as fontes, avaliar se os artigos referenciados são de qualidade. Em meio a uma pandemia, esses critérios deveriam ser ainda mais rigorosos, já que as consequências – e a reação das pessoas – podem ser imprevisíveis e difíceis de controlar.

O resultado da comunicação irresponsável é o esgotamento do remédio nas farmácias. Detalhe, o antimalárico é usado por pacientes com doenças graves como lúpus e artrite reumatoide. Pessoas perfeitamente saudáveis estão comprando remédios desnecessários, sem indicação médica, e sem comprovação científica. Pessoas doentes podem ficar sem medicação.

Luiz Gustavo de Almeida é doutor em microbiologia e pesquisador do Laboratório de Genética Bacteriana do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, e atual coordenador nacional do Pint of Science no Brasil

Natalia Pasternak é pesquisadora do Instituto de Ciências Biomédicas (ICB) da USP e presidente do Instituto Questão de Ciência