“Viés de omissão” é a intuição profunda, e profundamente emocional, de que “fazer alguma coisa” tem um peso – ético, moral, político – desproporcionalmente maior do que “deixar alguma coisa acontecer”. É por isso, por exemplo, que parece que será mais fácil punir Jair Bolsonaro pela tentativa de golpe de Estado, resultado de uma série de ações (reuniões, conversas, memorandos etc.) do que pelo excesso de mortes na pandemia, resultado visto principalmente como de uma série de omissões (recusa em endossar medidas de isolamento, em comprar vacinas no tempo certo, em endossar a vacinação etc.).

Isso também explica parte da relutância das democracias em investir na prevenção de desastres: se o desastre não acontece ou é evitado com sucesso, o gestor ou agente político fica aberto à acusação de alarmismo ou desperdício de recursos; se o desastre evitável acontece, é fácil culpar o “destino” ou a “natureza” e sufocar eventuais críticas com medidas enérgicas de reparação, resgate e mitigação.

Este é um viés que, como sociedade global, teremos de aprender a superar, se quisermos manter alguma forma de civilização viável nas próximas décadas e séculos. O antropoceno pode ter sido desclassificado como era geológica, mas o conceito que incorpora – de que a ação humana, hoje, influencia o meio natural em escala planetária – não deixa de refletir a realidade. A expressão “desastre natural” deve, desde já, ser abandonada: o que causa desastres não é a Natureza, é a interação entre o meio físico e a ação (ou omissão) humana.

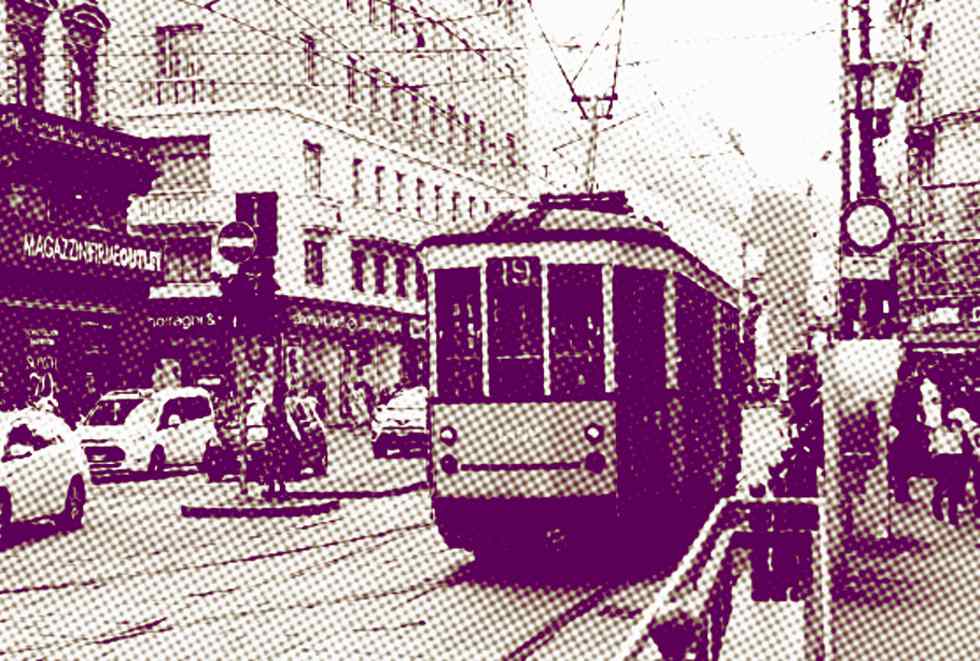

Bondinho de laboratório

Em condições de laboratório, o viés de omissão destila-se no infame “Problema do Bondinho”, um experimento imaginário que, na modalidade clássica, pede ao voluntário que avalie qual o comportamento correto na seguinte situação, que vamos chamar de “Cenário A”:

Um homem está parado perto dos trilhos da ferrovia quando percebe um bonde vazio, correndo descontrolado. Qualquer pessoa que seja atropelada pelo bondinho morrerá. À frente, no trilho principal, estão cinco pessoas. Há uma pessoa parada em um trilho lateral que não retorna ao trilho principal. Se o homem não fizer nada, o vagão atropelará as cinco pessoas no trilho principal, mas não a única pessoa no trilho lateral. Se o homem apertar um botão, o vagão será desviado para o trilho lateral, onde atropelará uma pessoa, mas poupará as cinco que estão no trilho principal. O homem deve apertar o botão?

Há versões alternativas. Por exemplo, este “Cenário C”:

Um homem está parado em uma passarela sobre os trilhos da ferrovia quando percebe um bonde vazio, correndo descontrolado. Qualquer pessoa que seja atropelada pelo bondinho morrerá. À frente, no trilho principal, estão cinco pessoas. Há uma pessoa corpulenta parada junto ao homem na passarela, e essa pessoa corpulenta é tão pesada que, se o bondinho a atropelar, perderá velocidade e deixará de ser perigoso (o homem não pesa o suficiente para desacelerar o bondinho sacrificando-se). Se o homem não fizer nada, o bondinho atingirá as cinco pessoas no trilho. Se o homem empurrar a pessoa ao seu lado, essa pessoa cairá no trilho, será atropelada, o bondinho perderá velocidade e não ferirá as cinco pessoas mais adiante. O homem deve empurrar a pessoa ao seu lado sobre o trilho?

Uma grande enquete publicada em 2019, envolvendo mais de 70 mil pessoas de diversas partes do mundo, mostrou que, em mais de quarenta de países de quatro continentes, agir no Cenário A foi considerado mais aceitável do que no Cenário C. Mesmo assim, em nenhuma parte do mundo o “apertar o botão” no Cenário A foi aceito com unanimidade. Nos Estados Unidos, 80% consideraram correto agir em A, e 60%, em C. No Brasil, o resultado foi semelhante. Na China, apenas 60% disseram que seria correto apertar o botão, e a proporção dos que consideram aceitável agir no Cenário C ficou perto de zero.

Em termos de consequências práticas, os cenários são idênticos: sacrifica-se uma vida para salvar cinco. O que muda de um cenário para o outro é o grau de envolvimento pessoal – e, imagino, o potencial de sentimento de culpa – pela decisão de fazer o sacrifício. Dependendo do cenário, a preferência pela omissão (mesmo sabendo-se que dela resultariam cinco mortes) cresce de forma significativa.

Os autores do estudo de 2019 apontam que a amostra de participantes foi autosselecionada, com uma proporção excessiva de homens jovens com formação universitária. Minha impressão é de que, com isso, e dado o caráter abstrato do problema (ninguém iria realmente ser ferido, era um exercício imaginário), o viés de omissão detectado na pesquisa deve ter sido bem menor do que o prevalente na população em geral.

Projetado na cena social, o viés produz a noção intuitiva de que o gestor ou agente político que produz um desastre por inação é, de algum modo, menos responsável ou mais perdoável do que o que produz uma ação que traz resultados ruins. E que a decisão de que fazer um sacrifício doloroso agora, para evitar um desastre maior futuro, é vista como mais penosa do que a de simplesmente “deixar as coisas seguirem seu curso”.

Vítimas do sucesso

O viés de omissão é um velho conhecido dos estudiosos da hesitação vacinal: eventuais efeitos adversos (reais ou imaginários) do imunizante são atribuídos à decisão de vacinar, mas o sofrimento e morte causados pela doença contra a qual a vacina protege raramente são atribuídos à decisão de não vacinar. Ambas são decisões tomadas por seres humanos mas, no caso da doença, a responsabilidade pela consequência tende a ser diluída, pelo senso-comum, na conta do acaso ou da Providência.

Essa relação assimétrica faz com que medidas preventivas bem-sucedidas acabem se tornando vítimas do próprio sucesso. Um caso clássico é o do famoso “Bug do Milênio”: temia-se que, na virada de 1999 para 2000, sistemas de informática antigos, que contavam com apenas dois dígitos para definir o ano – usando “71” em vez de “1971”, por exemplo – acabassem “zerados”, gerando todo tipo de problema.

Até hoje há debates sobre se o fato de a transição de data ter ocorrido sem maiores percalços foi resultado de boa preparação, ou se os alertas sobre o risco do “Bug” criaram uma falsa ameaça, um exagero e um ralo de recursos que poderiam ter sido melhor aplicados. Há pelo menos um projeto de pesquisa que argumenta que, sim, fomos salvos do apocalipse pelo esforço de preparação para o bug.

Probabilidades

Como muitas heurísticas e vieses cognitivos, o viés de omissão representa uma generalização indevida de princípios que, dentro de certos limites, servem bem à Humanidade: no caso, a ideia de cautela (o risco de agravar uma situação fazendo a coisa errada muitas vezes supera o de apenas esperar para ver o que acontece) e a de que é impossível estar preparado para tudo: qualquer tentativa nesse sentido cheira à paranoia dos abrigos antinucleares domésticos ou dos Estados policiais.

Some-se a isso o fato de que, durante a maior parte de sua existência sobre a Terra, o Homo sapiens realmente foi tão fraco e tão ignorante que a noção de que estávamos totalmente perdidos, à mercê de uma Natureza incompreensível, largamente imprevisível e indomável, representava um modelo razoavelmente preciso da realidade: o conceito puro de “desastre natural”, intocado e intocável pela mão humana, fazia sentido. Não mais.

Quanto aos princípios da omissão por cautela e do imperativo de evitar uma espiral paranoica, ambos precisam ser temperados por uma inovação relativamente recente do arsenal intelectual da espécie – no caso, o pensamento probabilístico. Respeitando a ciência, é possível agir com responsabilidade, e sem exagero ou negligência, em torno de incertezas. Riscos podem ser quantificados; planos e ações, elaborados de acordo.

Talvez o maior desafio, na escala da sociedade, seja desarmar a conveniência política do viés. Isso envolve tanto criar formas mais racionais de debater investimentos – em vez de apenas atacar automaticamente, como “desperdício”, qualquer tipo de preparação para desastres que acabem não ocorrendo – quanto tratar a prevenção como tão heroica quanto o resgate, e punir da mesma forma a negligência em ambos os casos.

Carlos Orsi é jornalista, editor-chefe da Revista Questão de Ciência, autor de "O Livro dos Milagres" (Editora da Unesp), "O Livro da Astrologia" (KDP), "Negacionismo" (Editora de Cultura) e coautor de "Pura Picaretagem" (Leya), "Ciência no Cotidiano" (Editora Contexto), obra ganhadora do Prêmio Jabuti, "Contra a Realidade" (Papirus 7 Mares) e "Que Bobagem!" (Editora Contexto)