Entre os muitos efeitos e consequências, para o bem e para o mal, que a pandemia de COVID-19 trouxe para nossa sociedade está destacar a importância do jornalismo em ciência e saúde. Em meio à crise sanitária, o interesse público – e do público – nestes temas fez crescer os espaços dedicados a eles não só na mídia tradicional – jornais, revistas, rádios, TVs, etc. – como na internet e redes sociais, em proporção e velocidade que rivalizam com as da disseminação do novo coronavírus pelo mundo.

Mas, assim como o SARS-CoV-2 encontrou uma população “ingênua” no sentido imunológico, isto é, altamente suscetível a adoecer com a COVID-19, a informação sobre a pandemia deparou-se com um corpo jornalístico e profissional também, em grande parte, despreparado para lidar com o aumento do interesse e a busca sobre estes temas pelo público, o que ajudou a abrir caminho para a “infodemia” que acompanha o vírus desde o início.

Após anos de demissões e enxugamento das redações, em especial nos jornais tradicionais, com a eliminação de vagas, editorias e programas dedicados a ciência e saúde – com honrosas exceções -, em muitas empresas de mídia faltaram pernas para correr atrás da avalanche de notícias da pandemia com um olhar preparado e experiente. Problema agravado pela virtual interrupção na atração e formação de novos profissionais, geralmente mais seduzidos e interessados em atuar em áreas mais “nobres” – e poupadas de cortes - do noticiário, como política e economia.

Assim, de uma hora para outra muitos jornalistas cujo último contato com tópicos de biologia ou operações matemáticas mais complexas remontava ao ensino médio, vários anos, quiçá décadas, no passado – “afinal, foi para isso que fiz humanas”, diriam - foram encarregados de apurar, relatar, escrever e editar reportagens envolvendo termos técnicos, ferramentas estatísticas, modelagens, metodologias e outros princípios básicos do fazer científico. Restou-lhes, então, apenas reempacotar e repetir press-releases (comunicados à imprensa, emitidos por empresas ou universidades) sobre resultados de estudos, declarações de autoridades e opiniões de especialistas, com pouca ou nenhuma capacidade de questionar o embasamento, a validade ou a pertinência do que era dito.

Neste processo, muitos destes jornalistas também trouxeram velhos “vícios” de suas editorias de origem, ou mesmo da prática jornalística em geral. De olho no preceito da área conhecido como “valor notícia” – equação que envolve, entre outros fatores, ineditismo, relevância e excepcionalidade da história relatada, resumida pelo dístico “cachorro morder homem não é notícia; homem morder cachorro é” – pesam a mão em absolutismos, exageros e determinismos.

Desta forma, pesquisas mal feitas ou estudos preliminares, como, por exemplo, os supostos benefícios na cloroquina no tratamento da COVID-19, ou a ação antiviral in vitro da ivermectina, logo tiveram suas conclusões anunciadas em manchetes como descobertas fechadas ou soluções definitivas. Equívocos que, somados ao discurso de algumas lideranças políticas, ajudaram a alçar estas substâncias à posição de “soluções mágicas” para a crise sanitária, colaborando para perpetuar a desinformação do público, que lembra vivamente das manchetes de ontem, mas raramente lê as correções ou ressalvas de pé de página de hoje.

Problemas que não são de hoje

Esses problemas, porém, não tiveram início com a cobertura da pandemia de COVID-19. Nos últimos anos, não foram poucas as notícias que destacaram, por exemplo, a “descoberta da cura do Alzheimer”, ou que determinada substância encontrada em certos “superalimentos” ou suplementos vitamínicos é a chave para a “boa saúde”, gerando grandes expectativas e falsas esperanças no público.

Novamente, a falta de compreensão ou experiência sobre os processos e métodos da ciência leva muitos jornalistas inexperientes, sobrecarregados e/ou pressionados pela urgência do “tempo da notícia” a erros que vão da confusão entre correlação e causa à avaliação confusa do nível de evidência proporcionado pelo tipo de artigo ou estudo que sustenta tais afirmações – se simples opinião ou “achismo” de um especialista ou comitê, relato de caso, estudo observacional ou populacional, análise retrospectiva ou o que, na área de saúde, é considerado o “padrão ouro”: revisões sistemáticas ou meta-análises de vários ensaios clínicos randomizados, duplo-cegos, com grupos controle, com numerosos pacientes, metodologicamente bem estruturados e executados.

E assim, após uma leitura mais cuidadosa, verifica-se que aquela suposta “cura do Alzheimer” só existe no caso excepcional de uma condição semelhante à doença, induzida em células do cérebro de camundongos, cultivadas em bancadas de laboratório, ou que os benefícios daquele nutriente só se manifestam se o indivíduo seguir uma dieta global equilibrada e saudável, não ter sobrepeso, praticar exercícios regularmente, dormir oito horas por noite e sonhar com os anjos.

Tampouco são esses problemas exclusivos da área de saúde. De certo que a ciência compartilha com o jornalismo a importância dada ao ineditismo – ninguém conhece a história ou o nome de que outra brilhante mente do passado estaria prestes a desvendar a Lei da Gravitação Universal quando Isaac Newton publicou sua Philosophiae Naturalis Principia Mathematica em 1687, nem nenhum Nobel foi dado a uma segunda dupla de pesquisadores que descreveu a estrutura em dupla hélice de uma molécula de DNA -, não faltam exemplos de manchetes que anunciam “a primeira vez”, “o maior”, “o menor” e outros adjetivos hiperbólicos para fatos e feitos que não são nem uma coisa, nem outra.

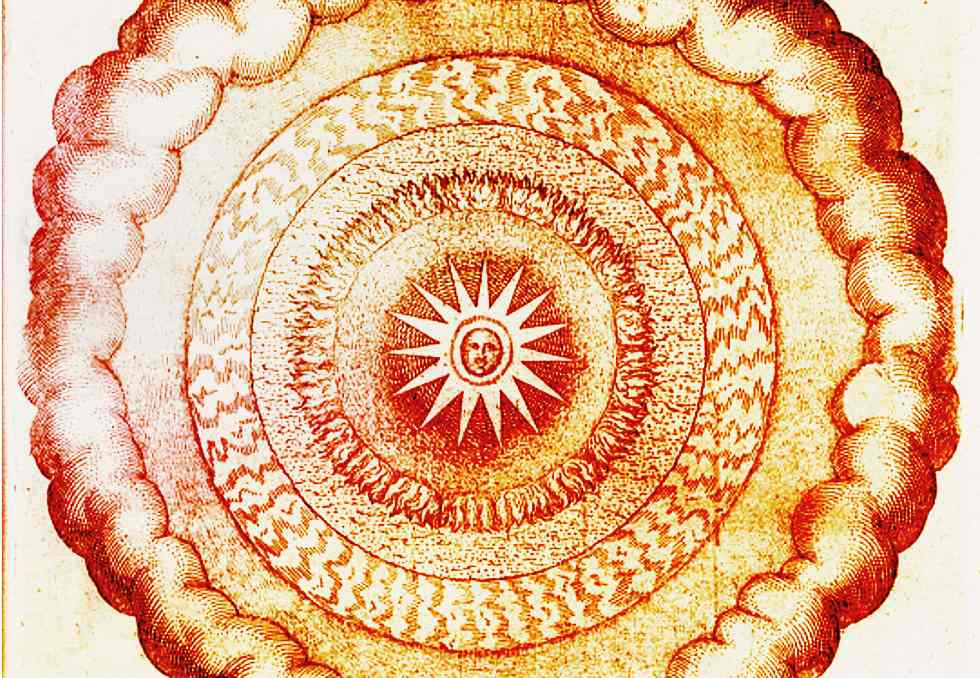

Para citar apenas casos recentes, vejamos a divulgação, em meados de julho, de imagens do Sol captadas pela sonda Solar Orbiter, nova missão conjunta da Agência Espacial Europeia (ESA) e da Nasa para estudo e monitoramento de nossa estrela, lançada em fevereiro deste ano. Junto com elas, diversos veículos acrescentaram a informação de que nunca uma nave tinha chegado tão perto do Sol, ou instrumento obtido imagens tão detalhadas.

Nem um, nem outro. Lançada em 2018, a Parker Solar Probe, também da Nasa, já chegou e vai chegar mais próxima de nossa estrela do que a Solar Orbiter jamais chegará, enquanto em janeiro deste ano o Daniel K. Inouye Solar Telescope (DKIST) produziu o que ainda é a imagem de mais alta resolução da superfície solar feita até agora. Ambos feitos também foram objetos de amplas reportagens em muitos destes mesmos veículos, que sem “memória” deles, nas suas redações, acabam por contradizer a si mesmos e produzir erros de informação.

Erros de informação estes que, pela inexperiência e falta de familiaridade de muitos jornalistas com temas científicos, também podem ser simples e crassos, como aconteceu recentemente em uma extensa reportagem numa das principais revistas televisivas do país sobre o lançamento de um novo veículo-robô para exploração de Marte pela Nasa, o Perseverance, em 30 de julho. Dado momento, o esforçado repórter destaca o caráter “interestelar” da missão, numa falha que certamente passou por sucessivas checagens de diversos profissionais antes de ir ao ar e chegar aos lares de milhões de brasileiros.

Acusações de 'alarmismo'

De volta à área de saúde, o problema do absolutismo na divulgação científica também fica claro em situações como enfrentamos agora com relação às projeções da evolução da pandemia de COVID-19. Ainda no início da crise sanitária, lá em março/abril, manchetes davam conta de que o número de mortos pela doença no Brasil poderia passar de 1 milhão até agosto. Pois bem, agora estamos em agosto e a quantidade de vítimas se aproxima da casa dos 100 mil aqui, um décimo disso. “Alarmistas!”; “Profetas do apocalipse!”; “Tá vendo, era só uma gripezinha mesmo, não precisava disso tudo, destruir a economia...”, dizem alguns.

Assim, em vez de lamentar holocausto equivalente aos mortos imediatos do bombardeio nuclear de Nagasaki, que completa 75 anos neste domingo, 9 de agosto, e buscar responsabilizar quem se deveria sobre isso, estes leitores “críticos” escolhem apontar o dedo para nós, divulgadores científicos, pelo que veem e acusam ser um “erro” em nossa comunicação. E de nada adianta dizer que eram apenas projeções, previsões de modelos, que PODERÍAMOS ter tantos mortos, não vaticínios divinatórios do futuro.

Menos ainda ressaltar que os números eram relativos a cenários SE NADA FOSSE FEITO para tentar conter a disseminação do novo coronavírus, isto é, sem suspensão de aulas presenciais, fechamento de comércios, paralisação de atividades, uso de máscaras e outras medidas de distanciamento social - mesmo este meia-boca que acabamos realizando aqui no Brasil. O que lembram é que supostamente afirmávamos que o número de mortos chegaria a tal magnitude, e, felizmente, não chegamos.

Logo no início da minha carreira de jornalista, tive um editor que desaprovava o uso de “pode” nos textos, principalmente no lide ou manchete de notícias. Dizia ele que “poder pode tudo, o leitor quer fatos, certezas”. Em muitos aspectos ele está certo, mas não é possível fugir ou ignorar incertezas quando se lida com modelos epidemiológicos matemáticos ou estudos preliminares, e as manchetes e matérias devem ser muito claras a este respeito. Do contrário, acontece como com mutos destes “críticos”, que seguem duvidando da ciência, mas acreditando em horóscopo, ou em cloroquina e ivermectina para tratamento da COVID-19.

Cesar Baima é jornalista científico e editor-assistente da Revista Questão de Ciência